搜

日历

分类

新评

- zhengpengxin 发表在《如何知行合一》

- SherryZhu 发表在《老当益壮》

- El_Contusion 发表在《一本真正的加拿大小说集》

- Joe 发表在《About》

- xiaojun76 发表在《《人性论》》

旧帖

- 2026 年 2 月 (2)

- 2026 年 1 月 (8)

- 2025 年 12 月 (11)

- 2025 年 11 月 (8)

- 2025 年 10 月 (11)

- 2025 年 9 月 (6)

- 2025 年 8 月 (12)

- 2025 年 7 月 (6)

- 2025 年 6 月 (5)

- 2025 年 5 月 (8)

- 2025 年 4 月 (6)

- 2025 年 3 月 (11)

- 2025 年 2 月 (11)

- 2025 年 1 月 (15)

- 2024 年 12 月 (11)

- 2024 年 11 月 (12)

- 2024 年 10 月 (13)

- 2024 年 9 月 (10)

- 2024 年 8 月 (8)

- 2024 年 7 月 (14)

- 2024 年 6 月 (14)

- 2024 年 5 月 (13)

- 2024 年 4 月 (13)

- 2024 年 3 月 (14)

- 2024 年 2 月 (13)

- 2024 年 1 月 (12)

- 2023 年 12 月 (15)

- 2023 年 11 月 (13)

- 2023 年 10 月 (14)

- 2023 年 9 月 (11)

- 2023 年 8 月 (13)

- 2023 年 7 月 (11)

- 2023 年 6 月 (16)

- 2023 年 5 月 (11)

- 2023 年 4 月 (9)

- 2023 年 3 月 (6)

- 2023 年 2 月 (5)

- 2023 年 1 月 (13)

- 2022 年 12 月 (11)

- 2022 年 11 月 (14)

- 2022 年 10 月 (14)

- 2022 年 9 月 (12)

- 2022 年 8 月 (14)

- 2022 年 7 月 (6)

- 2022 年 6 月 (10)

- 2022 年 5 月 (9)

- 2022 年 4 月 (15)

- 2022 年 3 月 (14)

- 2022 年 2 月 (7)

- 2022 年 1 月 (10)

- 2021 年 12 月 (12)

- 2021 年 11 月 (13)

- 2021 年 10 月 (30)

- 2021 年 9 月 (13)

- 2021 年 8 月 (9)

- 2021 年 7 月 (5)

- 2021 年 6 月 (3)

- 2021 年 5 月 (4)

- 2021 年 4 月 (3)

- 2021 年 3 月 (4)

- 2021 年 2 月 (5)

- 2021 年 1 月 (9)

- 2020 年 12 月 (4)

- 2020 年 11 月 (6)

- 2020 年 10 月 (3)

- 2020 年 9 月 (8)

- 2020 年 8 月 (8)

- 2020 年 7 月 (4)

- 2020 年 6 月 (5)

- 2020 年 5 月 (7)

- 2020 年 4 月 (12)

- 2020 年 3 月 (4)

- 2020 年 2 月 (4)

- 2020 年 1 月 (6)

- 2019 年 12 月 (9)

- 2019 年 11 月 (3)

- 2019 年 10 月 (3)

- 2019 年 9 月 (4)

- 2019 年 8 月 (9)

- 2019 年 7 月 (3)

- 2019 年 6 月 (3)

- 2019 年 5 月 (3)

- 2019 年 4 月 (3)

- 2019 年 3 月 (3)

- 2019 年 2 月 (5)

- 2019 年 1 月 (3)

- 2018 年 12 月 (4)

- 2018 年 11 月 (6)

- 2018 年 10 月 (7)

- 2018 年 9 月 (5)

- 2018 年 8 月 (8)

- 2018 年 7 月 (10)

- 2018 年 6 月 (1)

- 2018 年 5 月 (1)

- 2018 年 4 月 (4)

- 2018 年 3 月 (4)

- 2018 年 2 月 (6)

- 2018 年 1 月 (7)

- 2017 年 12 月 (8)

- 2017 年 11 月 (6)

- 2017 年 10 月 (8)

- 2017 年 9 月 (5)

- 2017 年 8 月 (5)

- 2017 年 7 月 (8)

- 2017 年 6 月 (1)

- 2017 年 5 月 (5)

- 2017 年 4 月 (5)

- 2017 年 3 月 (2)

- 2017 年 2 月 (2)

- 2017 年 1 月 (4)

- 2016 年 12 月 (3)

- 2016 年 11 月 (6)

- 2016 年 10 月 (3)

- 2016 年 9 月 (5)

- 2016 年 8 月 (9)

- 2016 年 7 月 (6)

- 2016 年 6 月 (5)

- 2016 年 5 月 (4)

- 2016 年 4 月 (5)

- 2016 年 3 月 (7)

- 2016 年 2 月 (3)

- 2016 年 1 月 (5)

- 2015 年 12 月 (6)

- 2015 年 11 月 (5)

- 2015 年 10 月 (3)

- 2015 年 9 月 (6)

- 2015 年 8 月 (10)

- 2015 年 7 月 (4)

- 2015 年 6 月 (12)

- 2015 年 5 月 (14)

- 2015 年 4 月 (8)

- 2015 年 3 月 (18)

- 2015 年 2 月 (6)

- 2015 年 1 月 (9)

- 2014 年 12 月 (5)

- 2014 年 11 月 (4)

- 2014 年 10 月 (7)

- 2014 年 8 月 (3)

- 2014 年 6 月 (1)

- 2014 年 5 月 (7)

- 2014 年 4 月 (1)

- 2014 年 3 月 (4)

- 2014 年 2 月 (10)

- 2014 年 1 月 (12)

- 2013 年 12 月 (12)

- 2013 年 11 月 (19)

- 2013 年 10 月 (5)

- 2013 年 8 月 (3)

- 2013 年 6 月 (3)

- 2013 年 5 月 (2)

- 2013 年 4 月 (13)

- 2013 年 3 月 (2)

- 2013 年 2 月 (12)

- 2013 年 1 月 (1)

- 2012 年 12 月 (1)

- 2012 年 9 月 (1)

- 2012 年 8 月 (3)

- 2012 年 7 月 (3)

- 2012 年 5 月 (2)

- 2012 年 4 月 (3)

- 2012 年 3 月 (1)

- 2012 年 1 月 (1)

- 2011 年 12 月 (2)

- 2011 年 11 月 (2)

- 2011 年 10 月 (4)

- 2011 年 9 月 (5)

- 2011 年 7 月 (3)

- 2011 年 6 月 (3)

- 2011 年 5 月 (8)

- 2011 年 4 月 (7)

- 2011 年 3 月 (20)

- 2011 年 2 月 (10)

- 2011 年 1 月 (4)

- 2010 年 12 月 (13)

- 2010 年 11 月 (8)

- 2010 年 10 月 (7)

- 2010 年 9 月 (10)

- 2010 年 8 月 (4)

- 2010 年 5 月 (1)

- 2010 年 4 月 (1)

- 2009 年 11 月 (1)

- 2009 年 6 月 (1)

- 2009 年 1 月 (1)

- 2008 年 12 月 (3)

- 2008 年 11 月 (7)

- 2008 年 10 月 (6)

- 2008 年 8 月 (1)

- 2008 年 7 月 (2)

- 2008 年 6 月 (1)

- 2008 年 4 月 (2)

- 2008 年 3 月 (5)

- 2008 年 2 月 (9)

- 2007 年 3 月 (1)

- 2006 年 9 月 (4)

- 2006 年 8 月 (1)

- 2006 年 5 月 (1)

- 2006 年 2 月 (2)

- 2005 年 12 月 (2)

- 2005 年 11 月 (9)

- 2005 年 10 月 (2)

- 2005 年 9 月 (6)

- 2005 年 7 月 (2)

- 2005 年 6 月 (1)

- 2005 年 5 月 (15)

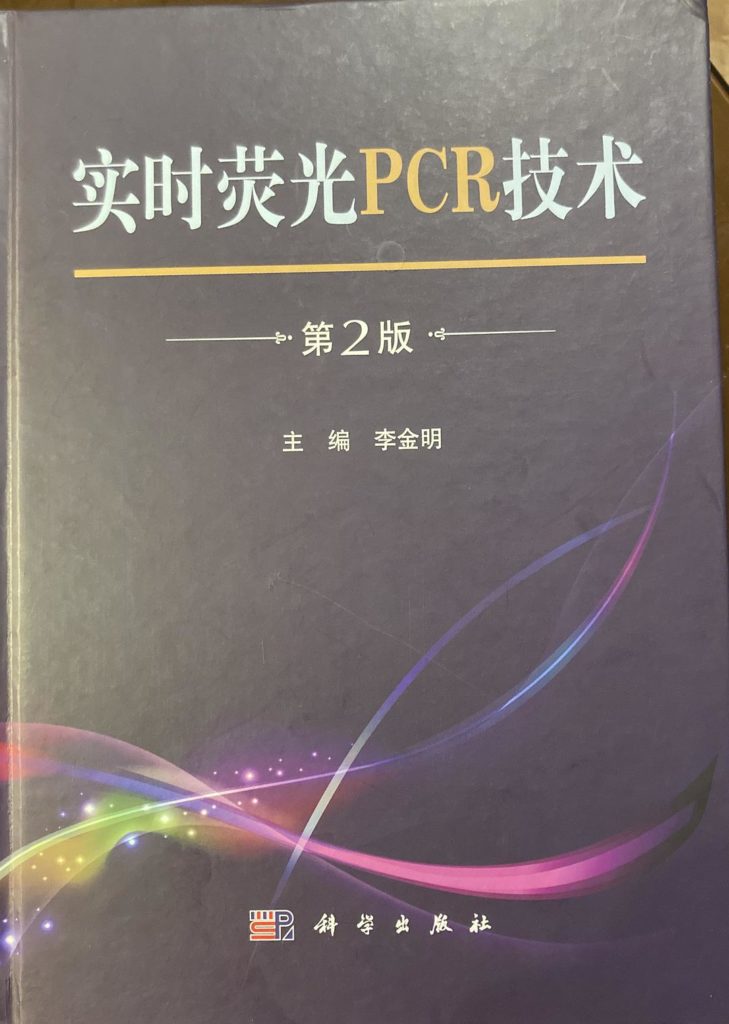

PCR入门书

《实时荧光PCR技术》(第二版),主编李金明,科学出版社2007年版,74.2万字。

这本书是一本专业书籍,作者是国家卫健委临床检验中心副主任兼临床免疫室主任,讲的是核酸检验技术。

全书分为两大部分共34章,前面讲的是PCR技术的历史、原理、发展、质量控制、质量体系、标准物质、标本采集、运送、保存、提取、检验、数据处理、PCR实验室的设计建造、(当时)市场主流PCR公司及仪器、天平、离心机、加样枪等使用维护和校准,从第10章开始,介绍了甲肝、乙肝、丙肝、艾滋、EB病毒、巨细胞病毒、风疹病毒、麻疹病毒、弓形虫、埃博拉病毒、肺炎支原体、手足口病、非典病毒、中东呼吸道综合症病毒MERS、流感病毒、HPV、沙眼衣原体、结核杆菌、淋病奈瑟菌、幽门螺旋杆菌、解尿支原体、EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA等病毒和基因检测的临床意义、方法及相关基因引物、探针设计。可以说是一本非常全面的分子检验大全之作,很多地方对于临床检验其他科室也有很好的参考意义,如实验室质量体系、加样枪等的介绍,标本采集运输保存要注意的地方等等。

检验医学博大精深,永无止境,我隔离几天匆匆看完这本480多页的巨著,学到了很多以前没明白的地方,对主编李主任的渊博知识惊叹不已,当然很多时候只能是走马观花、蜻蜓点水,知道以后如果有问题到哪里去找技术资料。技术当然是不断发展的,分子诊断的自动化水平、新的病毒及病原菌的出现及技术的应用等知识层出不穷,一本书很难全部覆盖,我辈只有坚持学习,才能不断向上,跟上时代大潮。

如何让企业利润倍增

《利润倍增》(Double your profits in six months or less),(美)鲍勃 菲费尔(Bob Fifer)著,孟八一译,世界图书出版公司2003年出版,187页。

这本书是老板所赠,是一个美国咨询顾问公司老板Bob Fifer所写,讲的是如何在短时间内让企业利润翻倍。本书在Amazon上评价4星半(满分5星)。

作者的核心理念是,企业文化应该以结果为导向,企业就是要赚钱的,没有利润企业不存在了,公司也就完了,不讲利润的公司是耍流氓。有利润的公司才能给有贡献的员工高工资高奖金。因此追求利润应该是企业任何一个人的第一要务,在公司的所有人都要有这根弦。雅培诊断的销售是有利润考核的;我前公司的管理层(当年我和直接向我汇报的团队)都有中国区EBIT的年度奖金指标。

恰巧前几天看到了王石的一个小视频,说超过25%的利润的生意他不做,为什么,因为他做过,暴利生意,容易把人心带散,以后利润差了团队就不知道怎么做了,人呆不久。

怎么让利润翻倍?是道理很简单的一个数学题,开源节流。本书讲的先是节流,大刀砍向一切能砍、跟增加业务、增加利润无关的开支。人尽可能少招;确保每个人都是精英,都在贡献价值;所有费用老板自己签;开支审批流程无比繁琐;不让采购做决定,不跟供应商签合同(这些都写,可见作者有多坦诚);控制成本需要一个无赖砍价做坏蛋;做事排出优先级,不迷信科学,不耍嘴皮子,以结果论英雄;让奖励变得无预期,取消一些可有可无的福利。

怎么开源扩大销售?作者本人其实就是个销售,同时也直接为客户服务,因此有很多个人销售技巧,可以说是实战经验的大白话生意经。他的技巧是拉关系卖人情,自信坚定,制造稀缺;搞清楚对方的预算然后榨干客户,尽量卖高价;卖感受,做品牌;永远琢磨销售这行,看看别人是怎么卖的,不断学习;反应迅速专业;多打广告,广开渠道;多培训销售团队,重量也重质。

我也做过一些销售,书里的一些技巧我自己也非常认同(到客户办公室先观察,更重要的是见客户前做好充分的准备,搞清楚谁是决策人很关键);满足客户的个人需求,最好能有机会帮上他忙;见客户时最好男女一起去;该卖关子的时候一定要卖关子端架子,不能让客户看穿。看完本书我觉得非常有必要给销售团队搞一次销售技巧交流培训;以往的销售培训都是产品为主。作者看来,销售就是销售。

道理很简单,但纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。只要记住,到公司来不是为了交朋友做好人,而是要用业绩说话的,而且像作者结尾时所说,职业生涯只有那么短,趁早折腾点大的多给企业赚点钱,自己才有充分的自由(作者并不鼓励死干,认为家庭才是最重要的)。

心理学与生活

《心理学与生活》(Psychology and life)(第16版),(美)理查德 格里格、菲利普 津巴多著,王垒、王甦等译,人民邮电出版社2003年第一版,2020年10月第92次印刷,126.6万字。

这本书作者很厉害,是美国斯坦福大学教授,美国心理学协会前主席,看这本书你就可以明白,作者的学术和社会地位如何实至名归,很多道理书里解释的非常清楚,一目了然,可以说之前没明白,和之前看的书的作者、译者自己也没搞明白不无关系。而且书籍的写作水平很高,虽然也有很多参考书目,但全书读起来非常流畅,作者也少有说教,更多是把读者当成课堂里听课的学生,与他们展开对话,从他们的角度思考问题,很多地方的总结和比较非常精彩,让人容易接受。与之前介绍的《沟通的艺术》阅读体验可以说强出不少,很多地方让人手不释卷。

全书18章,讲了心理学的方方面面,但绝不仅仅是心理学的理论和发展史,也涉及到了大脑、感觉、知觉意识、学习、记忆、语言、智力、人生发展、动机、情绪、压力、睡眠、人格、精神病与治疗、社会、文化、网络等等诸方面,不仅有各种理论(理论仅占很小一部分),还通过实验和实例把道理讲的明明白白,而且总结了很多技巧,很多地方可以直接写一本书,可以说,这是一本可以区别上过大学和没上过大学的人的书。

我看本书的很大的一个体会是,人的心理会对自己的行为产生很大影响,所谓“自上而下”。的确,自信的人更容易成功。人要相信点什么。预期很重要。另外一点,没有什么是一成不变的,什么都是动态的,人要发挥一切能发挥的影响。

这本厚厚的皇皇巨著是我在隔离期间看完的第二本大学教材,我也非常感恩,有隔离这个没有打扰的环境能完全把时间花到看书上去,因为很厚很大,平时几乎不可能带着它走动,而且里面配图和表很多,也不太适于电子阅读,只能看实体书。这一本花了两天多时间看完了。重磅推荐!(另外说一下,2016年出了第19版中文版,更厚更贵了)。

当我看到还有那么多的书还没看,隔离快要结束了的时候,我就明白时光宝贵是什么意思了。

沟通的艺术

《沟通的艺术:看入人里,看出人外》(Looking out/in),(美)罗纳德 B 阿德勒、拉塞尔 F 普罗克特 II著,黄素菲、李恩、王敏译,北京联合出版公司2017年第15版,500页。

这本书个人感觉被高估了。是一本大学教材,说教性比较强,罗列了很多理论,为了有趣举了很多影视作品的例子,让人感觉作者不知道看过多少电影电视。我看的是第15版,已经60万字,估计以后还会更新并越来越厚。这书是台湾人翻译的,有很多对岸中文的说法,读起来有些吃力。

总的来说,本书分12章,介绍了沟通的种种方面:文化差异、性别、社交媒体、自我认知、对别人信息的接收、情绪、语言、肢体语言、倾听、关系、气氛、冲突等等。对如何成为沟通高手其实篇幅不多,当然对倾听、跟别人核实对方的信息、如何避免沟通中给人感觉防卫心理、改善冲突还是有些技巧和案例提供的。当然,这种实用技巧,只能苦练,因此本书对用功阅读并努力练习的大学生应该有用。

一些句子摘抄:

人人随时随刻都在发送信息,我们都是关不掉的信息发生器。

你永远没有第二次机会给人留下第一印象。

同情心是指用你自己的观点来看别人的困境进而产生怜悯之心;而同理心是指你用对方的观点设身处地地思考他的处境进而感同身受。

如果某个内向的人准备开口了,记住不要打断他,而要仔细倾听。

在美国,道歉被视为承认错误,这会导致日本观光客阴差阳错地为交通事故负责。

在那些负责解决问题的团队中,有效的倾听者被认定为最有领导技巧的人。

我们生来有两个耳朵,却只有一个嘴巴,就是为了让我们多听少说。

多与别人合影:对你和你的人际关系都有好处。

冲突中的有效沟通能让原先的好关系变得更加强韧。

隔离第7天 《艺术的故事》

天天吃隔离饭,终于吃腻了,今天点了新元素的考伯色拉和果汁。

左腿腿窝酸胀,不知道是不是久未跑步造成的。尝试穿鞋在房间里跑了几千步。

除了工作,一直在看书。一天多时间看完了厚厚的《艺术的故事》。

《艺术的故事》(The Story of Art),(英)贡布里希(Gombrich)著,范景中译,杨成凯校,广西美术出版社2008年版,688页。

这本书很厚很重,有很多精美的彩色插图,因此只适合读纸质版,不方便读电子版更不适合出差时候携带,趁着隔离,终于把它看完了。

这本书回顾了西方美术(包括雕刻、建筑和绘画)史,从古埃及古希腊一直到上世纪80年代,当中当然包括了文艺复兴时期灿烂的意大利及荷兰大师作品。也有后来的印象派、立体主义、野兽派、当代艺术。书里对很多绘画技巧(透视法、渐隐法)、流派特点(哥特式、古典式、巴洛克式)、名作赏析都做了简单明了的解释,让外行人也能恍然大悟。也让我接触到很多以前不知道的大师名作。

看这种比较浅显的艺术史的好处是,对各种流派的发展的来龙去脉比较清楚。简单来说,绘画艺术的发展是和当时的社会需求紧密不可分的,主要有三个方向:求真,求美,求新。照相机发明之前大家都在拼命求真(卡拉瓦乔/鲁本斯等),文艺复兴时极力求美(米开朗琪罗/达芬奇/提香等),到了现代又开始追求前人没弄过的(高更/凡高/毕加索等)。以前的艺术力图重现眼睛看到的,现代的艺术追求心里体会到的(印象派等)。

如果去意大利之前能看完这本书就好了,对意大利的美术史会有更好的理解。某种意义上说,在对艺术史有一定了解前,去美术馆的意义都不是很大,只是看热闹。尤其像我这种去过塞尚的画室、莫奈故居、罗丹的博物馆的人更后悔之前的孤陋寡闻。

Carracci

Durer

Holbein Jr

Hals

Velazquez