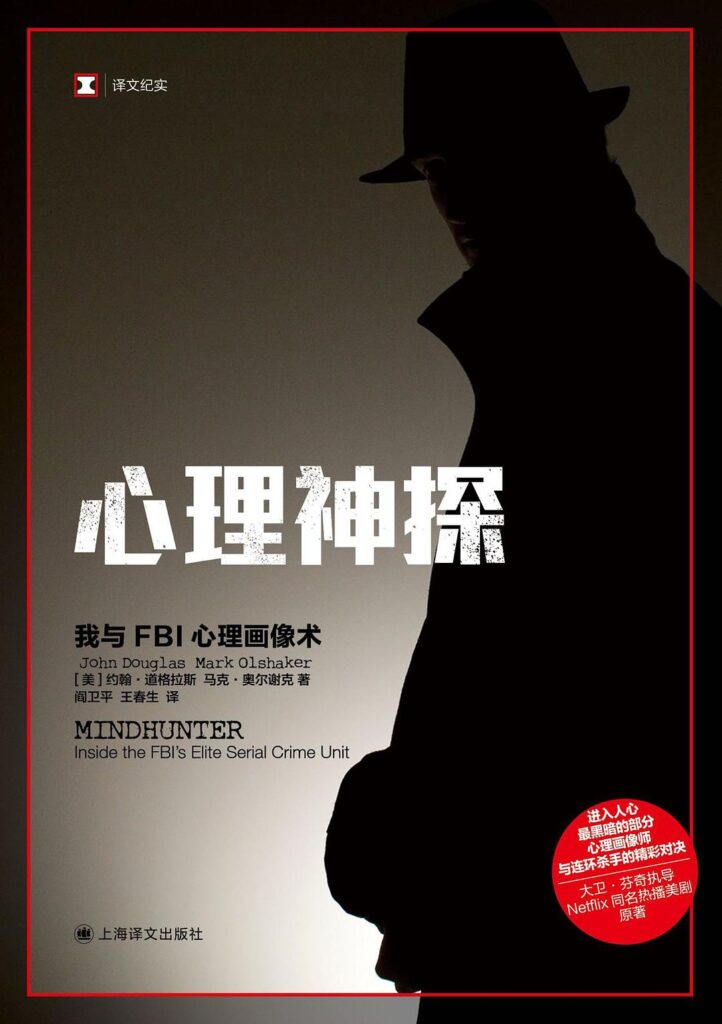

《心理神探》(Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit),(美)John Douglas/Mark Olshaker著,阎卫平、王春生译,上海译文出版社2017年版,384页。

《心理神探》(Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit),(美)John Douglas/Mark Olshaker著,阎卫平、王春生译,上海译文出版社2017年版,384页。

这本书是前美国联邦调查局专门调查杀人狂案件的专家写的自传以及他很多破案的心得。John Douglas年轻时高大英俊但成绩一般,喜欢享受生活、找乐,喜欢跟人打交道,爱好思考人性,后来参加了空军做后勤工作,机缘巧合进了FBI,在这里他发挥了查人观色、琢磨罪犯心理的特长,为凶手画像缩小范围,以此为生,破获了很多连环杀人案,后来还教授警界人员他的破案方法。

他曾经为《沉默的羔羊》《汉尼拔》等片的顾问,本书还被大卫 林奇改编成了Netflix同名美剧。

书里前面他的自传部分写的很幽默,后面章节不少写谋杀案的残忍结局,如书里所说,作者是讲故事的高手,本书写的引人入胜。

心理神探:我与FBI心理画像术.epub链接: https://pan.baidu.com/s/1Bo50htEcqX6at8kV_aBaig?pwd=dist 提取码: dist