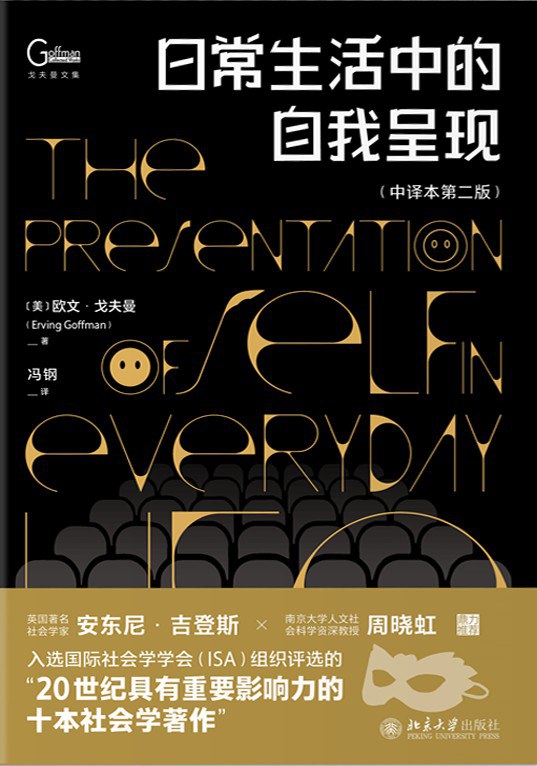

《日常生活中的自我呈现》(The Presentation of Self in Everyday Life),(美)Erving Goffman著,冯钢译,北京大学出版社2022年中文第二版出版,272页。

《日常生活中的自我呈现》(The Presentation of Self in Everyday Life),(美)Erving Goffman著,冯钢译,北京大学出版社2022年中文第二版出版,272页。

这本原著出版于1959年的书是社会学中的绕不过去的巨著,作者出生于加拿大,曾是美国社会学协会主席。

作者在书中提出一个问题,如果把我们日常生活的你我纷争,看作一幕幕戏剧,从戏剧的角度来分析,我们会看到什么?从这个角度发散开来,作者力图回答,所谓人生如戏,在这一幕幕的人间戏剧中,谁是演员?谁是观众?演员应该有什么样的自我修养?Ta该如何管理自己给人的印象?什么时候装,什么时候不演了?演砸了怎么办?有哪些意外因素会影响表演?演员们之间的关系怎么样?他们如何共谋、竞争?戏班子如何组成?戏班子内部如何互动?演员如何保持和观众的距离、保持神秘感?有哪些不为外人道圈内却人人皆知的秘密?前台后台如何区分?每出戏有哪些明着暗着的规矩?

这些人生道理,随着年纪的增大,大家慢慢都会明白,作者难能可贵的地方在于,他开创性地用戏剧词汇和社会学的方法,举了很多英美社会和各国(包括中国、印度的例子,对各种现象进行抽象和深度的总结分析,让我们用另外一个角度看人生百态。

看这书让我想起电影《霸王别姬》,戏中有戏。我们不是搞社会学的,对作者抽丝剥茧的专业分析手法不必关注太多,但人生如戏,必须努力演好自己。要对自己的角色和这出戏有足够的尊重,必须入戏,力图专业,但也不能入戏太深。人人都需要后台,放松一下,展现真实的自己。人都不喜欢知道自己底细、过往的人。

一些摘录:

“我们必须留意,表演所建立的现实印象是娇嫩而脆弱的,任何细微的失误都有可能将其摧毁。”

“神秘事物背后的真正秘密是:实际上根本就没有什么秘密;真正的问题是要防止观众也知道这一点。”

“人们常常试图逃离这个只有前台区域行为和后台区域行为的两面世界,他们也许认为,如果他们能够获得那个梦寐以求的新位置,他们就会具有那个位置中的个体所表现出的气质,而不会同时又成为表演者。当然,一旦他们实现了这一愿望,他们就会发现,新处境语老处境有始料未及的相似之处;两者都是涉及向观众展示前台,两者都会使表演者陷于肮脏可鄙、琐碎无聊的舞台表演之中。”

“一个人在地位金字塔中位置越高,能与之亲密交往的人就越少,在后台待待时间就越少,就越有可能被要求既得体又有礼貌。”

“不管正在扮演的角色是严肃的还是轻松的,是高贵的还是低下的,人们都会发现,角色的扮演者都是一个为他的演出而忧心忡忡、备受煎熬的孤独的表演者。在许多面具和各种角色背后,每个表演者往往都有一种孤寂的神情,一种裸露的未经社会化的神情,一种全神贯注、独自肩负着艰难而又险恶的使命的神情。”

“以一以贯之的道德模样万次社会化角色的这种义务,以及由此而获得的利益,迫使人们都称了精通各种舞台表演手法的行家。”

“自我作为演出来的角色,并不是一个具有专门定位的有机物,不是一个遵循出生、成熟和死亡这一基本过程的有机的大戏;它是一种戏剧性的效果,是从被呈现的场景中渗透出来的效果。角色扮演所产生的关键问题在于,它是被人相信,还是被人怀疑。”