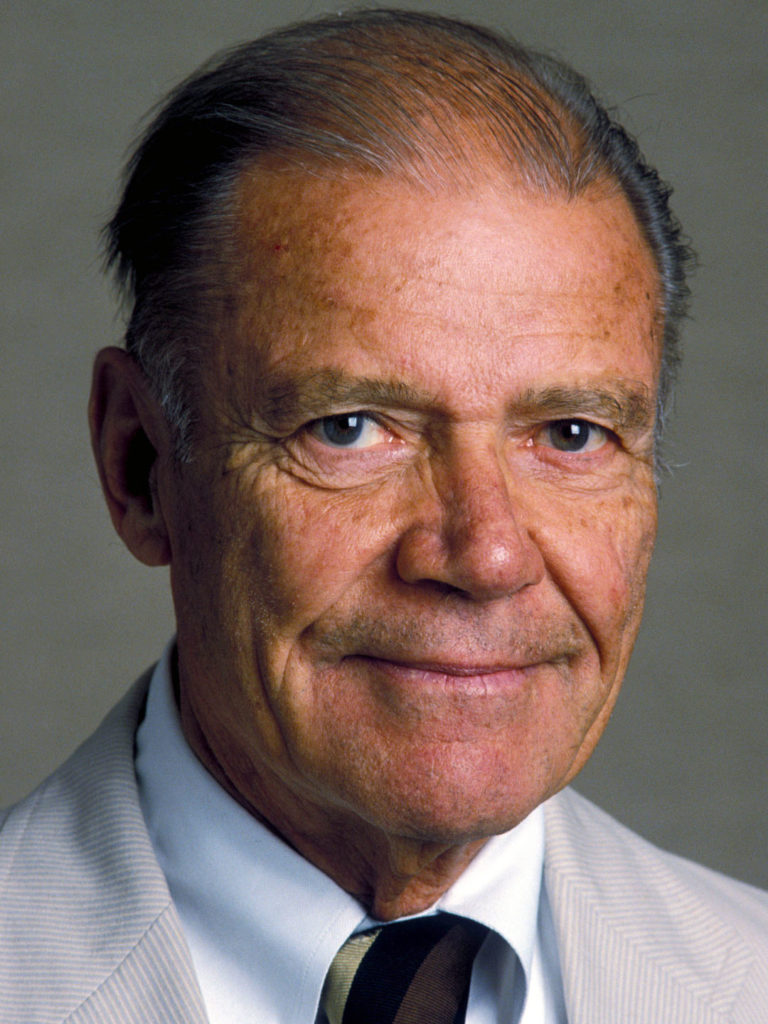

《华尔街之子:摩根》(Morgan – an American financier), (美)琼 施特劳斯著,王同宽、贺慧宇、池俊常等译,华夏出版社2004年出版,625页。英文原著1999年由Random House出版。

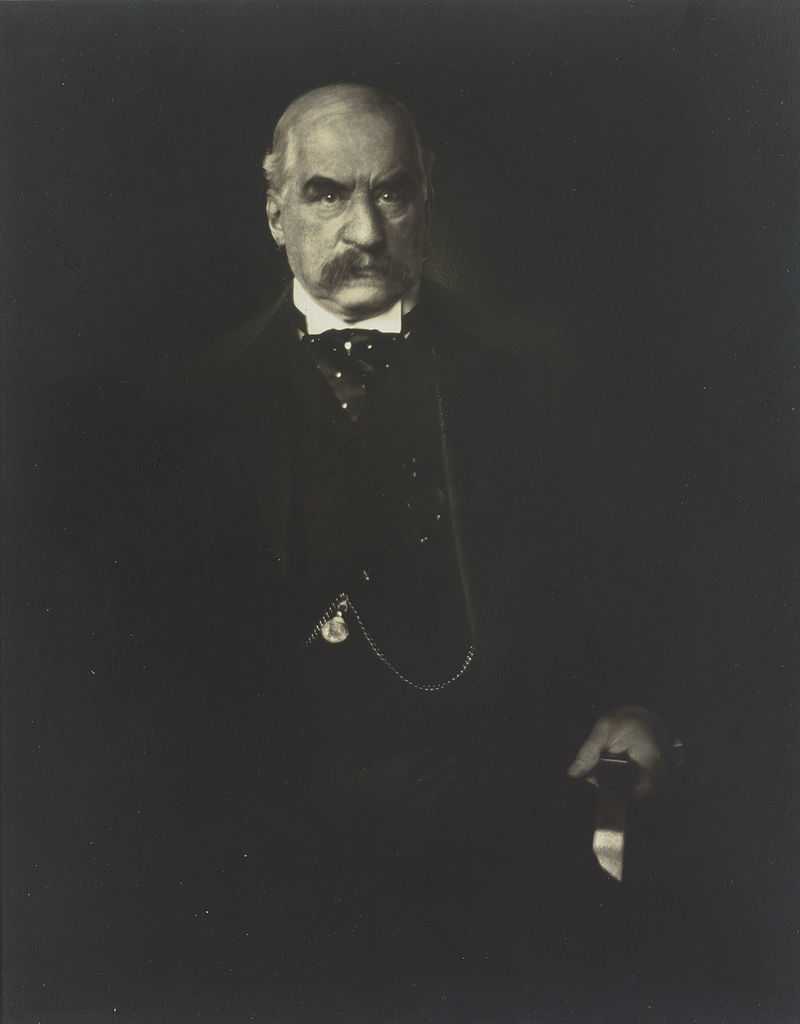

这本书是美国巨头J P Morgan的传记之一,对他的成长、发迹、事业、家庭等做了一个回顾,对了解上世纪初美国金融界的大事有帮助。他鼻子巨大,眼神锐利,从小叛逆、好色(欲望强烈,能同时喜欢好几个女孩子,分流到75岁),数学好,从小就被培养要做生意,知道自己的未来在哪里。追求完美,表面上温文尔雅,而内心却具有钢铁般的意志。惯于重金买通政客,塑造了很多有争议的美国大托拉斯,操纵市场价格。在当时的美国华尔街有力挽狂澜的统治力。他不仅仅是一个银行家,名字和当时的美国铁路、航运、美国钢铁公司、通用电气公司、托马斯 爱迪生、马克土温、美国纽约大都会博物馆(MET)、泰坦尼克号等联系在一起。与德国皇帝威廉竞赛帆船,和英国国王爱德华7世、教皇都有交往,在巴黎时普鲁斯特到他那里喝茶。巨富,试图买下全世界:用金钱买下无数艺术珍品,其中部分捐给了MET。J P Morgan直到今天还是金融界一个令人起敬的名字,一个例子是全球的医疗巨头每年年初都齐聚美国San Francisco参加它举办的Healthcare Conference,今年已经办了37年。摩根大通银行是美国今日最大的银行,资产2万5千亿美元。

他身边人的下场说明了,对他唯唯诺诺的人,不会得到他的尊重;只有坚持立场,据理力争的人,才有机会得到认可。

本书由多人合译,翻译质量一般。字很小,只有极大的耐心才能看的下去。

书中一些段落:

金融危机发生的时间间隔“大概就是人们忘却上一次危机所需要的时间”。

学习一种语言的绝佳方法是跟女孩进行交谈,尤其是有漂亮女孩给你纠正错误时。

妻子就应该是操持家庭内部事务的,她的身心一定要奉献给丈夫和孩子,而不是外部世界。

谣言的影响力往往超过事实。