曾国藩是谁

号涤生,湖南人,出身乡绅家庭,晚清权臣,组建湘军,平定太平天国,以文人封一等武侯,清朝仅有。后抗捻失败,成就了李鸿章与左宗棠。

开启了洋务运动。

外交上天津法国教案处理不当,晚节不保。

官拜武英殿大学士、两江总督,谥号文正公。

中国近代有影响力的政治家、军事家、理学家、文学家。

与“立德立言立功三不朽,为师为将为相一完人。”毛泽东、蒋介石都很信服曾国藩,毛曾说:“予于近人,独服曾文正。”即使在晚年,他还曾说:“曾国藩是地主阶级最厉害的人物。”

蒋毕生都膜拜、模仿曾国藩,写了几十年日记,而且让儿子蒋经国也仔细研究曾国藩家书。

“不为圣贤,便为禽兽;莫问收获,只问耕耘。”

曾国藩的家书说了什么

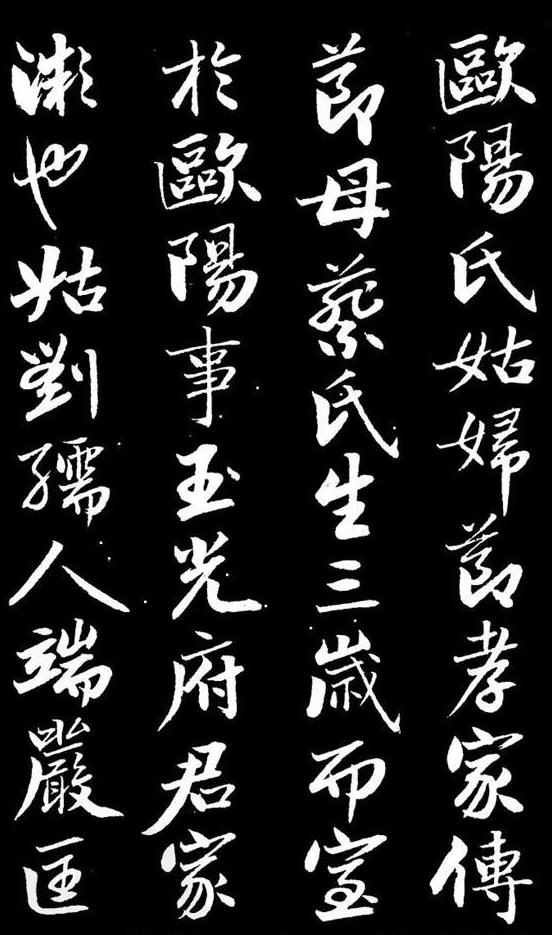

《曾国藩家书全集》,由其学生李鸿章、李瀚章兄弟编辑,全书共10卷,我看的这个版本又附上了过去一些没有面世的家信,以及曾国藩写给儿子等后代的信以成其家训,总共囊括了曾写的1305封家书,时间跨度从1840年他离家去北京科举开始写家书起,一直到1871年11月止(他第二年初客死在金陵)。

中国人只对家人说心里话,这本家书全集,从第一人称视角可以了解这个后人视为修身、齐家、治国平天下达极致之人的心路历程,也可以作为研究清末官场、太平天国覆灭等多方面很好的史料。清朝末年,风雨飘摇,鸦片战争等外患频仍,太平天国、捻军、苗军起义、回族叛乱内乱一波三折,乱世当头,英雄人物也同样风起云涌。我从本书发散开来,网上搜索了解了不少僧格林沁、李瀚章、左宗棠、鲍超、罗泽南、胡林翼、丁日昌、苗沛霖等人的前所未知的资料。

当然,曾国藩给家里写信的第一目的是告慰家人自己的近况,顺便对家族的发展提一些看法。传统地主之家出身的曾国藩家族观念非常强,希望家族能不断发扬光大。近两千封家书,勉励兄弟,教育后人的家规、家教、家训比比皆是。

论家规及团结的重要性:“凡家道所以可久者,不恃一时之官爵,而恃长远之家规;不恃一二人之骤发,而恃大众之维持。”

希望家族多出读书人,所谓读书人就是受教育之人:“吾不望代代得富贵,但愿代代有秀才。秀才者,读书之种子也,世家之招牌也,礼教之旗帜也。”

“莫作代代做官之想,须作代代做士民之想。”(他的后人不少人做官,当然也有很多科学家、学问家)。

时时告诫子弟要自强、勤奋,多亲力亲为,不搞歪门邪道:“家中要得兴旺,全靠出贤子弟,若子弟不贤不才,虽多积银积钱积谷积产积衣积书,总是枉然。子弟之贤否,六分本于天生,四分由于家教。吾家代代皆有世德明训,惟星冈公之教尤应谨守牢记。吾近将星冈公之家规,编成八句,云:书蔬鱼猪,考早扫宝;常说常行,八者都好;地命医理,僧巫祈祷,留客久住,六者俱恼。盖星冈公于地、命、医、僧、巫五项人进门便恼,即亲友远客久住亦恼。此八好六恼者,我家世世守之,永为家训,子孙虽愚,亦必略有范围也。”

读书治学

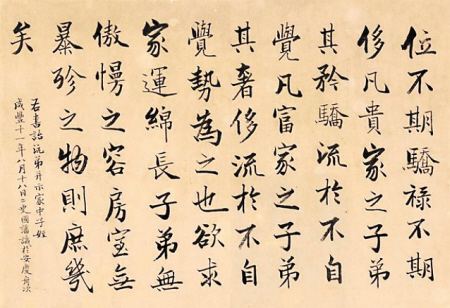

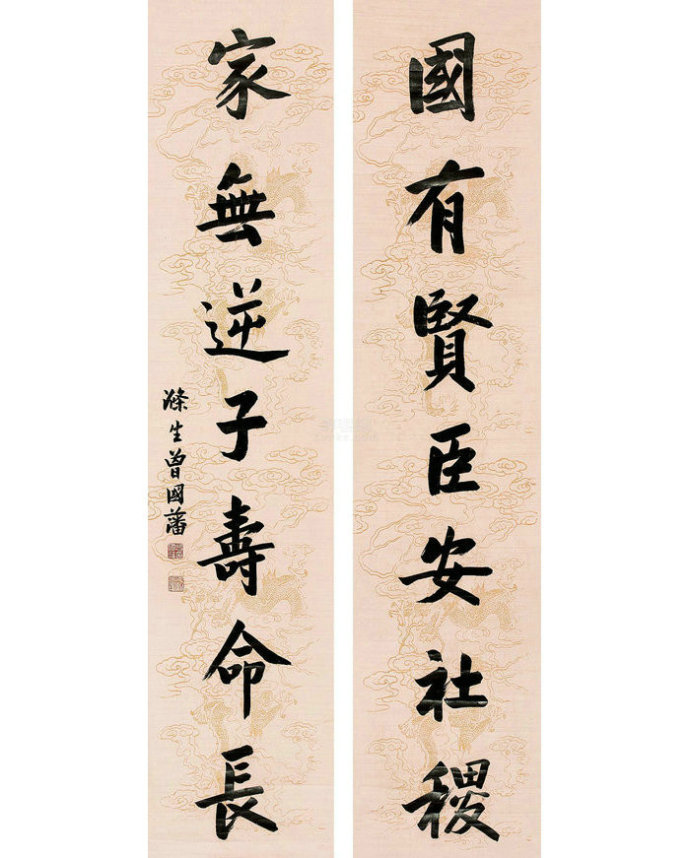

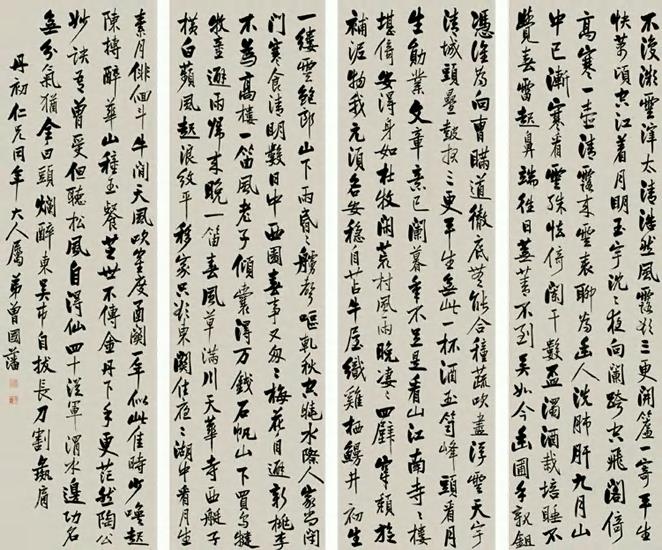

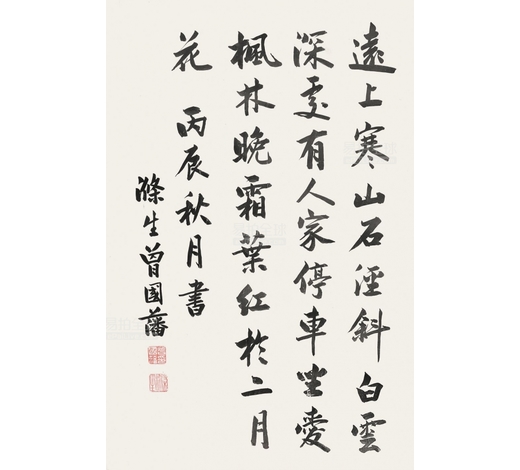

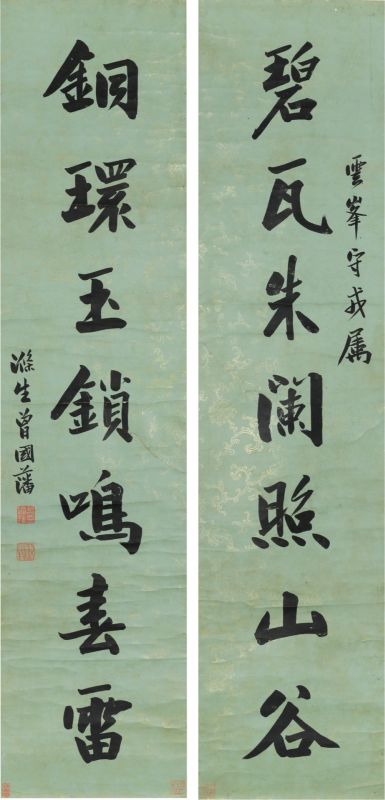

与左宗棠、李鸿章不同,曾国藩是正宗科班出身、科举高中同进士出身,毕生追求学问上进,立志成圣(“吾有志学为圣贤”),终成当时精神领袖、后世承认的理学家,对书法、看书、写诗、写对联(挽联)非常注意不断提高。他忙碌之际多以练字、看书、写日记、下围棋调节,提到练字的好处:“澄弟在家无事,每日可仍临帖一百字,将浮躁处大加收敛。心以收敛而细,气以收敛而静。于字也有益,于身于家皆有益。”

做这些事也是调节心情的好办法,军营里每日各种好坏消息接踵而至,肯定有不少负能量要排解:“余日内忧灼之怀,较之去冬更甚,每日除两次围棋外,无一刻不气得如柴狗担鸡去一般也。”

喜欢看书:“余性喜读书,每日仍看数十页,亦不免抛荒军务,然非此则更无以自怡也。”“余衰颓日甚,每日常思多卧,公事不能细阅,抱愧之至。看书未甚间断,不看则此心愈觉不安。”

爱看书,不看书觉得生活中少了什么:“全不看书则寸心负疚,每日仍看《通鉴》一卷有余。”

看书写作的方法心得:“一曰看生书宜求速,不多阅则太陋;一曰温旧书宜求熟,不背诵则易忘;一曰习字宜有恒,不善写则如身之无衣,山之无木;一曰作文宜苦思,不善作则如人之哑不能言,马之跛不能行。”

“买书不可不多,而看书不可不知所择。”

建议儿子时常朗读诗:“先之以高声朗诵,以昌其气;继之以密咏恬吟,以玩其味。二者并进,使古人之声调,拂拂然若与我之喉舌相习,则下笔为诗时,必有句调凑赴腕下。诗成自读之,亦自觉琅琅可诵,引出一种兴会来。古人云“新诗改罢自长吟”,又云“煅诗未就且长吟”,可见古人惨淡经营之时,亦纯在声调上下工夫。盖有字句之诗,人籁也;无字句之诗,天籁也。解此者,能使天籁、人籁凑泊而成,则于诗之道思过半矣。”

“读书之法,看、读、写、作四者每日不可缺一。看者,如尔去年看《史记》、《汉书》韩文、《近思录》,今年看《周易折中》之类是也。读者,如《四书》、《诗》、《书》、《易经》、《左传》诸经,《昭明文选》,李、杜、韩、苏之诗,韩、欧、曾、王之文,非高声朗诵则不能得其雄伟之概,非密咏恬吟则不能探其深远之韵。譬之富家居积,看书则在外贸易,获利三倍者也;读书则在家慎守,不轻花费者也。譬之兵家战争,看书则攻城略地,开拓土宇者也;读书则深沟坚垒,得地能守者也。看书如子夏之“日知所亡”相近,读书与“无忘所能”相近,二者不可偏废。至于写字,真、行、篆、隶,尔颇好之,切不可间断一日。既要求好,又要求快。余生平因作字迟钝吃亏不少,尔须力求敏捷,每日能作楷书一万则几矣。至于作诸文,亦宜在二三十岁立定规模,过三十后则长进极难。作四书文,作试帖诗,作律赋,作古今体诗,作古文,作骈体文,数者不可不一一讲求,一一试为之。少年不可怕丑,须有狂者进取之趣,过时不试为之,则后此弥不肯为矣。至于作人之道,圣贤千言万语,大抵不外敬、恕二字。“仲弓问仁”一章,言敬、恕最为亲切。自此以外,如立则见其参于前也,在舆则见其倚于衡也。君子无众寡,无大小,无敢慢,斯为泰而不骄;正其衣冠,俨然人望而畏,斯为威而不猛。是皆言敬之最好下手者。孔言欲立立人,欲达达人;孟言行有不得,反求诸己。以仁存心,以礼存心,有终身之忧,无一朝之患。是皆言恕之最好下手者。尔心境明白,于恕字或易著功,敬字则宜勉强行之。此立德之基,不可不谨。”

有长远打算:“吾辈办事,动作百年之想。”“凡行公事,须深谋远虑。”

曾国藩对他爷爷的家训颇为认同,要求全家节俭,少吃药(他自己经常吃鹿茸人参等补品),不信迷信:“吾祖星冈公在时,不信医药,不信僧巫,不信地仙。此三者,弟必能一一记忆。今我辈兄弟亦宜略法此意,以绍家风。今年做道场二次,祷祀之事,闻亦常有,是不信僧巫一节,已失家风矣。买地至数千金之多,是不信地仙一节,又与家风相背。至医药,则合家大小老幼,几于无人不药,无药不贵。迨至补药吃出毛病,则又服凉药以攻伐之,阳药吃出毛病,则又服阴药以清润之,辗转差误,不至大病大弱不止。”

“ 每劝人以不服药为上策。”

“药能活人,亦能害人。良医则活人者十之七,害人者十之三;庸医则害人者十之七,活人者十之三。余在乡在外,凡目所见者,皆庸医也。余深恐其害人,故近三年来决计不服医生所开之方药,亦不令尔服乡医所开之方药。见理极明,故言之极切,尔其敬听而遵行之。每日饭后走数千步,是养生家第一秘诀。尔每餐食毕,可至唐家铺一行,或至澄叔家一行,归来大约可三千余步。三个月后,必有大效矣。”

多次提到顺其自然的养生之道:“宜于平日讲求养生之法,不可于临时乱投药剂。养生之法,约有五事,一曰眠食有恒,二曰惩忿,三曰节欲,四曰每夜临睡洗脚,五曰每日两饭后各行三千步。惩忿,即余匾中所谓养生以少恼怒为本也。眠食有恒及洗脚二事,星冈公行之四十年,余亦学行有七年矣。饭后三千步近日试行,自矢永不间断。弟从前劳苦太久,年近五十,愿将此五事立志行之,并劝沅弟与诸子侄行之。”

“曰每夜洗脚,曰饭后千步,曰黎明吃白饭一碗不沾点菜,曰射有常时,曰静坐有常时。”

“夜饭不荤,专食蔬而不用肉汤,亦养生之宜,且崇俭之道也。颜黄门之推《颜氏家训》作于乱离之世,张文端英《聪训斋语》作于承平之世,所以教家者极精。”

“庄生云:“闻在宥天下,不闻治天下也。”东坡取此二语以为养生之法。尔熟于小学,试取在宥二字之训诂体味一番,则知庄、苏皆有顺其自然之意。养生亦然,治天下亦然。若服药而日更数方,无故而终年峻补,疾轻而妄施攻伐,强求发汗,则如商君治秦、荆公治宋,全失自然之妙。柳子厚所谓名为爱之,其实害之,陆务观所谓天下本无事,庸人自扰之,皆此义也。东坡游罗浮诗云:“小儿少年有奇志,中宵起坐存黄庭。”下一存字,正合庄子在宥二字之意。盖苏氏兄弟父子皆讲养生,窃取黄老微旨,故称其子为有奇志。以尔之聪明,岂不能窥透此旨?余教尔从眠食二端用功,看似粗浅,却得自然之妙。尔以后不轻服药,自然日就壮健矣。”

“古人以惩忿窒欲为养生要诀,惩忿即吾前信所谓少恼怒也,窒欲即吾前信所谓知节啬也。因好名好胜而用心太过,亦欲之类也。药虽有利,害亦随之,不可轻服。”

“养生之道,在于顺其自然:吾于凡事皆守“尽其在我,听其在天”二语,即养生之道亦然。体强者,如富人因戒奢而益富;体弱者,如贫人因节啬而自全。节啬非独食色之性也,即读书用心,亦宜检约,不使太过。余八本篇中言养生以少恼怒为本,又尝教尔胸中不宜太苦,须活泼泼地,养得一段生机,亦去恼怒之道也。既戒恼怒,又知节啬,养生之道已尽其在我者矣。此外寿之长短,病之有无,一概听其在天,不必多生妄想去计较他。凡多服药饵,求祷神袛,皆妄想也。吾于医药、祷祀等事,皆记星冈公之遗训,而稍加推阐,教示后辈。尔可常常与家中内外言之。”

顺便说一下,他虽然很注意进补(人参、鹿茸等名贵中药材),但高度精神压力下的曾国藩身体并不好,只活了62岁,无数封家书中提到饱受体癣之苦,这个很可能是牛皮癣的皮肤病折磨他几十年一直到死,有时痒的夜不能寐;他的视力晚年也逐渐下降,貌似白内障;不时牙疼。比较100多年前呼风唤雨要啥有啥但仍受各种小病折磨的二品权臣,而今的医学进步是多么巨大啊!

多封家书中提到勤奋、谦虚(所谓“劳谦”)、俭朴:

“精神愈用而愈出,不可因身体素弱过于保惜;智慧愈苦而愈明,不可因境遇偶拂遽尔摧沮。”

他自己也以身作则,每日事每日毕:“至于应酬周到,有信必复,公牍必于本日办毕。”即使生病期间也不间断:“余自去冬以来癣疾大发,目蒙异常,而应办之事未甚间断。”

“常存敬畏”。

“天下古今之庸人,皆以一惰字致败;天下古今之才人,皆以一傲字致败。”“家败,离不得个奢字;人败,离不得个逸字;讨人嫌,离不得个骄字。” “傲为凶德,惰为衰气,二者皆败家之道。”

经常教训弟弟曾国荃不要骄傲:“弟于世事阅历渐深,而信中不免有一种骄气。天地间惟谦谨是载福之道,骄则满,满则倾矣。凡动口动笔,厌人之俗,嫌人之鄙,议人之短,发人之覆,皆骄也。无论所指未必果当,即使一一切当,已为天道所不许。吾家子弟满腔骄傲之气,开口便道人短长,笑人鄙陋,均非好气象。贤弟欲戒子侄之骄,先须将自己好议人短、好发人覆之习气痛改一番,然后令后辈事事警改。欲去骄字,总以不轻非笑人为第一义;欲去惰字,总以不晏起为第一义。弟若能谨守星冈公之八字考、宝、早、扫,书、蔬、鱼、猪,三不信不信僧巫,不信医药,不信地仙,又谨记愚兄之去骄去惰,则家中子弟日趋于恭谨而不自觉矣。”

戒骄戒躁:不能“仰鼻息于傀儡膻腥之辈,又岂吾心之所乐。”

时时虚心,严格要求自己:“君子大过人处,只在虚心而已。不特吾之言当细心寻绎,凡外间有逆耳之言,皆当平心考究一番。故古人以居上位而不骄为极难。”

“余谓天之概无形,仍假手于人以概之。霍氏盈满,魏相概之,宣帝概之;诸葛恪盈满,孙峻概之,吴主概之。待他人之来概而后悔之,则已晚矣。吾家方丰盈之际,不待天之来概,人之来概,吾与诸弟当设法先自概之。自概之道云何?亦不外清、慎、勤三字而已。吾近将清改为廉字,慎字改为谦字,勤字改为劳字,尤为明浅,确有可下手之处。沅弟昔年于银钱取与之际不甚斟酌,朋辈之讥议菲薄,其根实在于此。去冬之买犁头嘴、栗子山,余亦大不谓然。以后宜不妄取分毫,不寄银回家,不多赠亲族,此廉字工夫也。谦之存诸中者不可知,其着于外者约有四端:曰面色,曰言语,曰书函,曰仆从、属员。而弟等每次来信索取帐篷、子药等件,常多讥讽之词,不平之语,在兄处书函如此,则与别处书函更可知矣。沅弟之仆从随员颇有气焰,面色言语,与人酬接时,吾未及见,而申夫曾述及往年对渠之词气,至今饮憾。以后宜于此四端痛加克治,此谦字工夫也。每日临睡之时,默数本日劳心者几件,劳力者几件,则知宣勤王事之处无多,更竭诚以图之,此劳字工夫也。余以名位太隆,常恐祖宗留诒之福自我一人享尽,故将劳、谦、廉三字时时自惕,亦愿两贤弟之用以自惕,且即以自概耳。”

这一段说的很好:“从古帝王将相,无人不由自立自强做出,即为圣贤者,亦各有自立自强之道,故能独立不惧,确乎不拔。昔余往年在京,好与诸有大名大位者为仇,亦未始无挺然特立、不畏强御之意。近来见得天地之道,刚柔互用,不可偏废,太柔则靡,太刚则折。刚非暴虐之谓也,强矫而已;柔非卑弱之谓也,谦退而已。趋事赴公,则当强矫;争名逐利,则当谦退。开创家业,则当强矫;守成安乐,则当谦退。出与人物应接,则当强矫;入与妻孥享受,则当谦退。若一面建功立业,外享大名,一面求田问舍,内图厚实,二者皆有盈满之象,仝无谦退之意,则断不能久。此予所深信,而弟宜默默体验者也。”

教育弟弟不可有傲气,但不能无傲骨:“肝气发时,不惟不和平,并不恐惧,确有此境。不特弟之盛年为然,即余渐衰老,亦常有勃不可遏之候,但强自禁制,降伏此心,释氏所谓降龙伏虎,龙即相火也,虎即肝气也。多少英雄豪杰打此两关不过,亦不仅余与弟为然。要在稍稍遏抑,不令过炽,降龙以养水,伏虎以养火。古圣所谓窒欲,即降龙也;所谓惩忿,即伏虎也。儒释之道不同,而其节制血气未尝不同,总不使吾之嗜欲戕害吾之躯命而已。至于倔强二字,却不可少。功业文章,皆须有此二字贯注其中,否则柔靡不能成一事。孟子所谓至刚,孔子所谓贞固,皆从倔强二字做出。吾兄弟皆禀母德居多,其好处亦正在倔强。”

“凶德致败者约有二端:曰长傲,曰多言。丹朱之不肖,曰傚,曰嚣讼,即多言也。历观名公巨卿,多以此二端败家丧身。余生平颇病执拗,德之傲也;不甚多言,而笔下亦略近乎嚣讼。静中默省愆尤,我之处处获戾,其源不外此二者。温弟性格略与我相似,而发言尤为尖刻。凡傲之凌物,不必定以言语加人,有以神气凌之者矣,有以面色凌之者矣。”

心态平静,勤奋做事(这可能吗?是不是自相矛盾?):“吾辈现办军务,系处功利场中,宜刻刻勤劳,如农之力穑,如贾之趋利,如篙工之上滩,早作夜思,以求有济。而治事之外,此中却须有一段豁达冲融气象,二者并进,则勤劳而以恬淡出之,最有意味。余所以令刻“劳谦君子”印章与弟者,此也。

忍耐:“居官以耐烦为第一要义,带勇亦然。帮人则委曲从人,尚未必果能相合;独立则劳心苦力,尚未必果能自立。如真能受委曲,能吃辛苦,则家庭亦未始不可处也。”

告诫大弟要忍:“澄弟去年三月在省河告归之时,毅然决绝,吾意其戢影家园,足迹不履城市。此次一出,实不可解。以后务须隐遁,无论外间何事,一概不可与闻,即家中偶遇横逆之。”

“好汉打脱牙和血吞。此二语是余平生咬牙立志之诀。余庚戌、辛亥间为京师权贵所唾骂,癸丑、甲寅为长沙所唾骂,乙卯、丙辰为江西所唾骂,以及岳州之败,靖江之败,湖口之败,盖打脱牙之时多矣,无一次不和血吞之。弟此次郭军之败,三县之失,亦颇有打脱门牙之象。来信每怪运气不好,便不似好汉声口。惟有一字不说,咬定牙根,徐图自强而已。”

曾省亲赋闲在家一段时间,对自己的前半生有很多否定和反思(这段经历也说明,有才干的人,郁闷一段时间、受挫折未必是坏事):“凡人作一事,便须全副精神注在此一事,首尾不懈,不可见异思迁,做这样想那样,坐这山望那山。人而无恒,终身一无所成。我生平坐犯无恒的弊病,实在受害不小。当翰林时,应留心诗字,则好涉猎他书,以纷其志;读性理书时,则杂以诗文各集,以歧其趋;在六部时,又不甚实力讲求公事;在外带兵,又不能竭力专治军事,或读书写字以乱其志意。坐是垂老而百无一成。即水军一事,亦掘井九仞而不及泉。弟当以为鉴戒。现在带勇,即埋头尽力以求带勇之法,早夜孳孳,日所思,夜所梦,舍带勇以外则一概不管。不可又想读书,又想中举,又想作州县,纷纷扰扰,千头万绪,将来又蹈我之覆辙,百无一成,悔之晚矣。”

“弟求兄随时训示申儆,兄自问近年得力,惟有一悔字诀。兄昔年自负本领甚大,可屈可伸,可行可藏,又每见得人家不是。自从丁巳、戊午大悔大悟之后,乃知自己全无本领,凡事都见得人家有几分是处。故自戊午至今九载,与四十岁以前迥不相同。大约以能立能达为体,以不怨不尤为用。立者,发奋自强,站得住也;达者,办事圆融,行得通也。吾九年以来,痛戒无恒之弊,看书写字,从未间断,选将练兵,亦常留心,此皆自强能立工夫。奏疏公牍,再三斟酌,无一过当之语,自夸之词,此皆圆融能达工夫。至于怨天本有所不敢,尤人则常不能免,亦皆随时强制而克去之。弟若欲自儆惕,似可学阿兄丁、戊二年之悔,然后痛下针砭,必有大进。立达二字,吾于己未年曾写于弟之手卷中,弟亦刻刻思自立自强,但于能达处尚欠体验,于不怨尤处尚难强制。吾信中言皆随时指点,劝弟强制也。赵广汉,本汉之贤臣,因星变而劾魏相,后乃身当其灾,可为殷鉴。默存一悔字,无事不可挽回也。”

“余自经咸丰八年一番磨炼,始知畏天命、畏人言、畏君父之训诫,始知自己本领平常之至。昔年之倔强,不免客气用事。近岁思于畏慎二字之中养出一种刚气来,惜或作或辍,均做不到。”

“朱子尝言:悔字如春,万物蕴蓄初发;吉字如夏,万物茂盛已极;吝字如秋,万物始落;凶字如冬,万物枯凋。”

其实祖训一直都很好强(的确,没有好强之心,怎么可能出人头地?):“吾家祖父教人,亦以“懦弱无刚”四字为大耻。故男儿自立,必须有倔强之气。”

他自己也教育儿子,没有欲求,成不了事:“天下事无所为而成者极少,有所贪、有所利而成者居其半,有所激、有所逼而成者居其半。”

满篇是“收”,但其实是不断催促子弟奋进的,有放才有收,先要建功立业才有谦虚收敛的基础,没钱怎么可能讲俭朴,否则“识者见之,发一冷笑而已。”“ 过谦则近于伪,过让则近于矫。”

“吾兄弟常存此兢兢业业之心,将来遇有机缘,即便抽身引退,庶几善始善终,免蹈大戾乎?至于担当大事,全在明强二字。《中庸》学、问、思、辨、行五者,其要归于愚必明,柔必强。弟向来倔强之气,却不可因位高而顿改。凡事非气不举,非刚不济,即修身齐家,亦须以明强为本。”

“至于强毅之气,决不可无,然强毅与刚愎有别。古语云:自胜之谓强。曰强制,曰强恕,曰强为善,皆自胜之义也。如不惯早起,而强之未明即起;不惯庄敬,而强之坐尸立斋;不惯劳苦,而强之与士卒同甘苦,强之勤劳不倦,是即强也。不惯有恒,而强之贞恒,即毅也。舍此而求以客气胜人,是刚愎而已矣。二者相似,而其流相去霄壤,不可不察,不可不谨。”

告诉儿子书法、做事要坚持不懈:“余于凡事皆用困知勉行工夫,尔不可求名太骤,求效太捷也。以后每日习柳字百个,单日以生纸临之,双日以油纸摹之。临帖宜徐,摹帖宜疾,专学其开张处。数月之后,手愈拙,字愈丑,意兴愈低,所谓困也。困时切莫间断,熬过此关,便可少进。再进再困,再熬再奋,自有亨通精进之日。不特习字,凡事皆有极困极难之时,打得通的,便是好汉。”

“勤字工夫,第一贵早起,第二贵有恒;俭字工夫,第一莫着华丽衣服,第二莫多用仆婢雇工。凡将相无种,圣贤豪杰亦无种,至要人肯立志,都可以做得到的。”

“人之气质由于天生,本难改变,惟读书则可变化气质。古之精相法,并言读书可以变换骨相。欲求变之之法,总须先立坚卓之志。即以余生平言之,三十岁前最好吃烟,片刻不离,至道光壬寅十一月二十一日立志戒烟,至今不再吃。四十六岁以前作事无恒,近五年深以为戒,现在大小事均尚有恒。即此二端,可见无事不可变也。尔于厚重二字,须立志变化。改古称金丹换骨,余谓立志即丹也。”

“人生惟有常是第一美德。余早年于作字一道,亦尝苦思力索,终无所成。近日朝朝摹写,久不间断,遂觉月异而岁不同。可见年无分老少,事无分难易,但行之有恒,自如种树畜养,日见其大而不觉耳。”

约束自己,也影响手下人:“强字原是美德,余前寄信,亦谓明强二字断不可少。第强字须从明字做出,然后始终不可屈挠。若全不明白,一味横蛮,待他人折之以至理,证之以后效,又复俯首输服,则前强而后弱,京师所谓瞎闹者也。余亦并非不要强之人,特以耳目太短,见事不能明透,故不肯轻于一发耳。又吾辈方鼎盛之时,委员在外,气馅薰灼,言语放肆,往往令人难近。吾辈若专尚强劲,不少敛抑,则委员仆从等不闹大祸不止。”

当然,有战功,既要发奋图强激流勇进,更要修养自重,谦虚进步,才能上一台阶:

“古人称立德、立功、立言为三不朽,立德最难,自周、汉以后,罕见以德传者。立功如萧、曹、房、杜、郭、李、韩、岳,立言如马、班、韩、欧、李、杜、苏、黄,古今曾有几人?吾辈所可勉者,但求尽吾心力之所能及,而不必遽希千古万难攀跻之人。弟每取立言中之万难攀跻者,而将立功中之稍次者一概抹杀,是孟子钩金舆羽,食重礼轻之说也。呜呼可哉?不若就现有之功,而加之以读书养气,小心大度,以求德日进,言日醇。譬如筑室,弟之立功已有绝大基址,绝好结构,以后但加装修工夫,何必汲汲皇皇,茫若无主乎?”

“吾兄弟处此时世,居此重名,总以钱少产薄为妙。一则平日免于觊觎,仓猝免于抢掠;二则子弟略见窘状,不至一味奢侈。”

“未有钱多而子弟不骄者也。” “每用一钱,均须三思。”“ 富贵常陷危机。”硬件、器材装备上不必太多花太多精力:“真美人不甚争珠翠,真书家不甚争笔墨。”“ 莫买田产,莫管公事,吾所嘱者,二语而已。”

对子女不必过于溺爱:“知三孙女乾秀殇亡,殊为感恼,知尔夫妇尤伤怀也。然吾观儿女多少成否,丝毫皆有前定,绝非人力所可强求。故君子之道,以知命为第一要务,不知命无以为君子也。尔之天分甚高,胸襟颇广,而于儿女一事不免沾滞之象。吾观乡里贫家儿女愈看得贱愈易长大,富户儿女愈看得娇愈难成器。尔夫妇视儿女过于娇贵。柳子厚《郭橐驼传》所谓旦视而暮抚、爪扶,而摇本者,爱之而反以害之。彼谓养树通于养民,吾谓养树通于养儿。尔与家妇宜深晓此意。”

“银钱则量力佽助,办事则竭力经营。”

多历练

“俯畏人言,仰畏天命,皆从磨炼后得来。”

勉励弟弟战败后再起,从失败、挫折和羞辱中吸取教训(爱面子的人用羞辱的方法也能激励ta作出自己想要的事,当然这一招很危险):“从前种种譬如昨日死,以后种种譬如今日生。” “吾生平长进全在受挫辱之时。”

“大凡人之自诩智识,多由阅历太少。”

“此次经一番大惊恐,长一分大阅历。”

强调运气的重要性,尽人事听天命:“凡办大事,以识为主,以才为辅;凡成大事,人谋居半,天意居半。”

“古来大战争,大事业,人谋仅占十分之三,天意恒居十分之七。往往积劳之人非即成名之人,成名之人非即享福之人。此次军务,如克复武汉、九江、安庆,积劳者即是成名之人,在天意已算十分公道,然而不可恃也。吾兄弟但在积劳二字上着力,成名二字则不必问及,享福二字则更不必问矣。”

“吉凶同域,忧喜并时,殊不可解。”

“然祸福由天主之,善恶由人主之。由天主者无可如何,只得听之;由人主者,尽得一分算一分,撑得一日算一日。”

曾国藩无数次提醒子弟,好的时候要想到不好的时候:对易经有深入研究的曾国藩认为:“天道忌巧,天道忌盈,天道忌贰。”

“极盛之际,办事宜加倍小心。”

“盛时常作衰时想,上场当念下场时。富贵人家,不可不牢记此二语也。”

“吾因近日办事,名望关系不浅,以鄂中疑季之言相告,弟则谓我不应述及。外间指摘吾家昆弟过恶,吾有所闻,自当一一告弟,明责婉劝,有则改之,无则加勉,岂可秘而不宣?鄂之于季,自系有意与之为难。名望所在,是非于是乎出,赏罚于是乎分,即饷之有无亦于是乎判。去冬金眉生被数人参劾,后至抄没其家,妻孥中夜露立,岂果有万分罪恶哉?亦因名望所在,赏罚随之也。众口悠悠,初不知其所自起,亦不知其所由止。有才者忿疑谤之无因,而悍然不顾,则谤且日腾;有德者畏疑谤之无因,而抑然自修,则谤亦日熄。吾愿弟等之抑然,不愿弟等之悍然。愿弟等敬听吾言,手足式好,同御外侮;不愿弟等各逞己见,于门内计较雌雄,反忘外患。至阿兄忝窃高位,又窃虚名,时时有颠坠之虞。吾通阅古今人物,似此名位权势,能保全善终者极少。深恐吾全盛之时,不克庇荫弟等,吾颠坠之际,或致连累弟等。惟于无事时常以危词苦语互相劝诫,庶几免于大戾。”

“但有二语曰“有福不可享尽,有势不可使尽”而已。福不多享,故总以俭字为主,少用仆婢,少花银钱,自然惜福矣。势不多使,则少管闲事,少断是非,无感者亦无怕者,自然悠久矣。”

时刻想着退路,想着将来:“然处大位大权而兼享大名,自古曾有几人能善其末路者?总须设法将权位二字推让少许,减去几成,则晚节渐渐可以收场耳。”“吾兄弟报国之道,总求实浮于名,劳浮于赏,才浮于事。”

“有福不可享尽,有势不可使尽。”给人留余地,等于给自己留余地。

“平日最好昔人“花未全开月未圆”七字,以为惜福之道、保泰之法莫精于此,曾屡次以此七字教诫春霆,不知与弟道及否?星冈公昔年待人,无论贵贱老少,纯是一团和气,独对子孙诸侄则严肃异常,遇佳时令节,尤为懔懔不可犯,盖亦具一种收啬之气。不使家中欢乐过节,流于放肆也。”

“吾兄弟当于极盛之时预作衰时设想,当盛时百事平顺之际预为衰时百事拂逆地步。”

处世之道

待人以诚,同时也要注意方式方法:“凡人以伪来,我以诚往,久之,则伪者亦共趋于诚矣。”“纵人以巧诈来,我仍以浑含应之,以诚愚应之,久之,则人之意也消。若钩心斗角,相迎相距,则报复无已时耳。”“凡与人晋接周旋,若无真意,则不足以感人;然徒有真意而无文饰以将之,则真意亦无所托之以出,《礼》所称无文不行也。余生平不讲文饰,到处行不动,近来大悟前非。”“ 以礼貌待之,以诚意感之。”“惟柔可以制刚狠之气,惟诚可以化顽梗之民。”

怎么对付看不上的人:“李世忠穷困如此,既呼吁于弟处,当有以应之。三千石米、五千斤火药,余即日设法分两次解弟处,由弟转交李世忠手。此辈暴戾险诈,最难驯驭。投诚六年,官至一品,而其党众尚不脱盗贼行径。吾辈待之之法,有应宽者二,有应严者二。应宽者,一则银钱慷慨大方,绝不计较。当充裕时,则数十百万掷如粪土;当穷窘时,则解囊分润,自甘困苦。一则不与争功。遇有胜仗,以全功归之;遇有保案,以优奖笼之。应严者,一则礼文疏淡,往还宜稀,书牍宜简,话不可多,情不可密。一则剖明是非。凡渠部弁勇有与百姓争讼,而适在吾辈辖境,及来诉告者,必当剖决曲直,毫不假借,请其严加惩治。应宽者,利也,名也;应严者,礼也,义也。四者兼全,而手下又有强兵,则无不可相处之悍将矣。”

大户人家如何与本地父母官相处:“吾家于本县父母官,不必力赞其贤,不可力诋其非。与之相处,宜在若远若近、不亲不疏之间。渠有庆吊,吾家必到;渠有公事,须绅士助力者,吾家不出头,亦不躲避;渠于前后任之交代,上司衙门之请托,则吾家丝毫不可与闻。弟既如此,并告子侄辈常常如此。子侄若与官相见,总以谦谨二字为主。”

帮助别人的时候,不要想着回报:“凡大臣密保人员,终身不宜提及一字,否则近于挟长,近于市恩。”

时时不忘搞关系(他去北京时也上下打点了各种敬给各级官员):“同乡京官,今冬炭敬犹须照常馈送。”

对人性的认识 — 难中无人相助,这是正常现象,欣然接受,不能怨天尤人:“霞仙定于本月内还家,渠在省实不肯来,兄强之使来。兵凶战危之地,无人不趋而避之,平日至交如冯树堂、郭筠仙等尚不肯来,则其他更何论焉!现除李次青外,诸事皆兄一人经理,无人肯相助者,想诸弟亦深知之也。甄甫先生去年在湖北时,身旁仅一旧仆,官亲、幕友、家丁、书差、戈什哈一概走尽,此亦无足怪之事。兄现在局势犹是有为之秋,不致如甄师处之萧条已甚。然以此为乐地,而谓人人肯欣然相从,则大不然也。”

关键时刻,谁都不能信,只能靠自己:“总之危急之际,惟有专靠自己、不靠他人为老实主意。”

自重并对别人注意礼数、仁爱:“至于作人之道,圣贤千言万语,大抵不外敬、恕二字。“仲弓问仁”一章,言敬、恕最为亲切。自此以外,如立则见其参于前也,在舆则见其倚于衡也。君子无众寡,无大小,无敢慢,斯为泰而不骄;正其衣冠,俨然人望而畏,斯为威而不猛。是皆言敬之最好下手者。孔言欲立立人,欲达达人;孟言行有不得,反求诸己。以仁存心,以礼存心,有终身之忧,无一朝之患。是皆言恕之最好下手者。尔心境明白,于恕字或易著功,敬字则宜勉强行之。此立德之基,不可不谨。”

德配其位:“不仁而在高位是播其恶。”

“出门如见大宾,使民如承大祭,敬之气象也。修己以安百姓,笃恭而天下平,敬之效验也。”

教育嫁出去的女儿们要守夫家的规矩:“三纲之道,君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲,是地维所赖以立,天柱所赖以尊。故《传》曰:君,天也;父,天也;夫,天也。《仪礼》记曰:君至尊也,父至尊也,夫至尊也。君虽不仁,臣不可以不忠;父虽不慈,子不可以不孝;夫虽不贤,妻不可以不顺。”

不嫉妒,不贪求:

右不忮

善莫大于恕,德莫凶于妒。妒者妾妇行,琐琐奚比数。已拙忌人能,己塞忌人遇。己若无事功,忌人得成务。己若无党援,忌人得多助,势位苟相敌,畏逼又相恶。己无好闻望,忌人文名著。己无贤子孙,忌人后嗣裕。争名日夜奔,争利东西骛。但期一身荣,不惜他人污。闻灾或欣幸,闻祸或悦豫。闻渠何以然,不自知其故。尔室神来格,高明鬼所顾。天道常好还,嫉人还自误。幽明丛诟忌,乖气相回互。重者灾汝躬,轻亦减汝祚。我今告后生,悚然大觉寤。终身让人道,曾不失寸步。终身祝人善,曾不损尺布。消除嫉妒心,普天零甘露。家家获吉祥,我亦无恐怖。

右不求

知足天地宽,贪得宇宙隘。岂无过人姿,多欲为患害。在约每思丰,居困常求泰。富求千乘车,贵求万钉带。未得求速偿,既得求勿坏。芬馨比椒兰,磐固方泰岱。求荣不知厌,志亢神愈汰。岁燠有时寒,日明有时晦。时来多善缘,运去生灾怪。诸福不可期,百殃纷来会。片言动招尤,举足便有碍。戚戚抱殷忧,精爽日凋瘵。矫首望八荒,乾坤一何大。安乐无遽欣,患难无遽憝。君看十人中,八九无倚赖。人穷多过我,我穷犹可耐。而况处夷途,奚事生嗟忾?于世少所求,俯仰有余快。俟命堪终古,曾不愿乎外。

战地遗书

咸丰11年(1861年),曾国藩对太平天国一度军事失利,战局危急,多封家书中有遗书之意,不忘教育家人:“数月以来,实属应接不暇,危险迭见。而洋鬼又纵横出入于安庆、湖口、湖北、江西等处,并有欲来祁门之说。看此光景,今年殆万难支持。然余自咸丰三年冬以来,久已以身许国,愿死疆场,不愿死牖下,本其素志。近年在军办事,尽心竭力,毫无愧怍,死即瞑目,毫无悔憾。家中兄弟子侄,惟当记祖父之八个字,曰“考、宝、早、扫,书、蔬、鱼、猪”。又谨记祖父之三不信,曰“不信地仙,不信医药,不信僧巫”。余日记册中又有八本之说,曰“读书以训诂为本,作诗文以声调为本,事亲以得欢心为本,养生以戒恼怒为本,立身以不妄语为本,居家以不晏起为本,作官以不要钱为本,行军以不扰民为本”。此八本者,皆余阅历而确有把握之论,弟亦当教诸子侄谨记之。无论世之治乱,家之贫富,但能守星冈公之八字与余之八本,总不失为上等人家。”

跟各位老弟再次重复:“余忝窃高位,又窃虚名,生死之际,坦然怡然。惟部下兵勇四五万人,若因饷断而败,亦殊不忍坐视而不为之所。家中万事,余俱放心,惟子侄教一勤字、一谦字。谦者,骄之反也;勤者,佚之反也。“骄、奢、淫、佚”四字,惟首尾二字尤宜切戒。至诸弟中外家居之法,则以“考、宝、早、扫,书、蔬、鱼、猪”八字为本,千万勿忘。” “凡畏人不敢妄议论者,谦谨者也;凡好讥评人短者,骄傲者也。谚云:“富家子弟多骄,贵家子弟多傲。”非必锦衣玉食,动手打人,而后谓之骄傲也,但使志得意满,毫无畏忌,开口议人短长,即是极骄极傲耳。予正月初四信中言戒骄字,以不轻非笑人为第一义;戒惰字,以不晏起为第一义。望弟常常猛省,并戒子侄也。”

对儿子也有差不多同样对遗训,精神财富遗传下来是家族最重要的宝贝:“余自从军以来,即怀见危授命之志。丁、戊年在家抱病,常恐溘逝牖下,渝我初志,失信于世。起复再出,意尤坚定。此次若遂不测,毫无牵恋。自念贪无知,官至一品,寿逾五十,薄有浮名,兼秉兵权,忝窃万分,夫复何憾!惟古文与诗,二者用力颇深,探索颇苦,而未能介然用之,独辟康庄。古文尤确有依据,若遽先朝露,则寸心所得,遂成广陵之散。作字用功最浅,而近年亦略有入处。三者一无所成,不无耿耿。至行军本非余所长,兵贵奇而余太平,兵贵诈而余太直,岂能办此滔天之贼?即前此屡有克捷,已为侥幸,出于非望矣。尔等长大之后,切不可涉历兵间,此事难于见功,易于造孽,尤易于诒万世口实。余久处行间,日日如坐针毡,所差不负吾心、不负所学者,未尝须臾忘爱民之意耳。近来阅历愈多,深谙督师之苦。尔曹惟当一意读书,不可从军,亦不必作官。吾教子弟不离八本、三致祥。八者曰:读古书以训诂为本,作诗文以声调为本,养亲以得欢心为本,养生以少恼怒为本,立身以不妄语为本,治家以不晏起为本,居官以不要钱为本,行军以不扰民为本。三者曰:孝致祥,勤致祥,恕致祥。吾父竹亭公之教人,则专重孝字。其少壮敬亲,暮年爱亲,出于至诚,故吾纂墓志,仅叙一事。吾祖星冈公之教人,则有八字、三不信。八者曰:考、宝、早、扫,书、蔬、鱼、猪。三者,曰僧巫,曰地仙,曰医药,皆不信也。处兹乱世,银钱愈少,则愈可免祸;用度愈省,则愈可养福。尔兄弟奉母,除劳字、俭字之外,别无安身之法。吾当军事极危,辄将此二字叮嘱一遍,此外亦别无遗训之语,尔可禀告诸叔及尔母,无忘。”

曾国藩眼中的名

曾一直怕名声太响(名本是别人对自己的看法,并不能直接影响自己的生活质量,过于关注,反为所累,且易树敌):“余生平以享大名为忧,若清廉之名尤恐折福也。” 曾国藩提倡的“劳谦君子”即自我修养及待人处事的一个基本原则,严于律己,宽以待人:“吾辈在自修处求强则可,在胜人处求强则不可。若专在胜人处求强,其能强到底与否尚未可知,即使终身强横安稳,亦君子所不屑道也。”他爷爷教育他:“尔的官是做不尽的,尔的才是好的,但不可傲。满招损,谦受益,尔若不傲,更好全了。”

事情要做的漂亮,别人怎么评价无所谓。不追求名利,谦虚处世,是因为他对中国社会有着深刻认知。他非常谦虚低调,看淡功名,说到底是为了防止被人嫉妒、诟病、暗害,家族更长久延续:“若一经受职,则二年来之苦心孤诣,似全为博取高官美职,何以对吾母于地下?何以对宗族乡党?方寸之地,何以自安?是以决计具折辞谢,想诸弟亦必以为然也。”

他对名声有着很清醒的认识:

“名者,造物所珍重爱惜,不轻以予人者。予德薄能鲜,而享天下之大名,虽由高、曾、祖、父累世积德所致,而自问总觉不称,故不敢稍涉骄奢。家中自父亲、叔父奉养宜隆外,凡诸弟及吾妻吾子吾侄吾诸女侄女辈,概愿俭于自奉,不可倚势骄人。古人谓无实而享大名者,必有奇祸。吾常常以此儆惧,故不能不详告贤弟,尤望贤弟时时教戒吾子吾侄也。”

“功名之地,自古难居。兄以在籍之官,募勇造船,成此一悉事业,名震一时。人之好名,谁不如我?我有美名,则人必有受不美之名者,相形之际,盖难为情。兄惟谨慎谦虚,时时省惕而已。”

“我现在军中声名极好,所过之处,百姓爆竹焚香跪迎,送钱米猪羊来犒军者络绎不绝。以祖宗累世之厚德,使我一人食此隆报,享此荣名,寸心兢兢,且愧且慎。现在但愿官阶不再进,虚名不再张,常葆此以无咎,即是持身守家之道。至军事之成败利钝,此关乎国家之福,吾惟力尽人事,不敢存丝毫侥幸之心。”

“予德不修,无实学而有虚名,自知当有祸变,惧之久矣。”

“第声闻之美,可恃而不可恃。兄昔在京中颇著清望,近在军营亦获虚誉。善始者不必善终,行百里者半九十里。誉望一损,远近滋疑。弟目下名望正隆,务宜力持不懈,亦始有卒。”

“盛名之下,其实难副。”

“刻刻存一有天下而不与之意,存一盛名难副、成功难居之意。蕴蓄于方寸者既深,则侥幸克成之日,自有一段谦光见于面而盎于背。”

曾国荃攻下南京后让他拼命低调,少树敌,少招嫉:“金陵之克,亦本朝之大勋,千古之大名,全凭天意主张,岂尽关乎人力?天于大名,吝之惜之,千磨百折,艰难拂乱而后予之。老氏所谓“不敢为天下先”者,即不敢居第一等大名之意。”

“但患不能达,不患不能立;但患不稳适,不患不峥嵘。此后总从波平浪静处安身,莫从掀天揭地处着想。吾亦不甘为庸者,近来阅历万变,一味向平实处用功,非委靡也,位太高,名太重,不如是,皆危道也。”

淡泊功名的同时,对各种猜忌也坦然面对:“悠悠疑忌之来,只堪付之一笑。”“信于毁誉祸福置之度外,此是根本第一层工夫。此处有定力,到处皆坦途矣。”“惟有处处泰然,行所无事。”

“富贵功名皆人世浮荣,惟胸次浩大是真正受用。”这一句有很深刻的道理。不为名利所累,不止是在利益纷争的官场生存下去,心情平静也是肉体健康的关键,虽然他只活了62岁。

与人分享也有垫背的好处(李鸿章是聪明人,曾国荃围南京,李死活不出兵与曾国荃抢功):“速克则共乐其功,缓克则稍分其谤。”“独克固佳,会克亦妙。功不必自己出,名不必自己成。”“盖独享大名为折福之道,则与人分名即受福之道矣。”

曾国藩兵法

曾一介书生,机缘巧合开始做将帅,统领万军。虽是文人出身,但也算是身经百战,失利、胜仗都经历过很多次,他于军事有什么心得呢?家书中也有不少曾国藩兵法,下面是一些摘录:

初带兵时也是郁闷很多的:“沅弟言我仁爱有余,威猛不足,澄弟在此时亦常说及,近日友人爱我者人人说及。无奈性已生定,竟不能威猛。所以不能威猛,由于不能精明,事事被人欺侮,故人得而玩易之也。”

打仗,士气最重要:“军事纯视气之盛衰,不尽关人力也。”

冲锋陷阵用勇猛之将(多隆阿、鲍超都以英勇闻名),以结果为导向:“治军之道,总以能战为第一义。”

其用兵颇注意水陆立体作战:“盖贼之所以坚垒于两岸者,皆重重置炮以击我之水军。忽见水军冲出营垒之下,顿失所恃,遂相顾惊奔。而水军由江中轰岸营,子如雨下,故东岸罗老、义、确之军能破贼营,西岸魁、杨之军亦破贼营,各夺炮百余座,马数百匹。”

打仗要掌握主动:“古之用兵者,于主客二字最审也。”

“进兵须由自己作主,不可因他人之言而受其牵制,非特进兵为然,即寻常出队开仗亦不可受人牵制。应战时,虽他营不愿而我营亦必接战;不应战时,虽他营催促我亦且持重不进。若彼此皆牵率出队,视用兵为应酬之文,则不复能出奇制胜矣。”“

用兵人人料必胜者,中即伏败机;人人料必挫者,中即伏生机。庄子云:两军相对,哀者胜矣。”这里的哀,应该是考虑全面,不骄不躁之意,不是悲哀的哀。

打仗也能看出低调的好处:“凡行军最忌有赫赫之名,为天下所指目,为贼匪所必争。莫若从贼所不经意之处下手,既得之后,贼乃知其为要隘,起而争之,则我占先着矣。”

打仗也要多总结:“练兵如八股家之揣摩,只要有百篇烂熟之文,则布局立意,常有熟径可寻,而腔调亦左右逢源。凡读文太多,而实无心得者,必不能文者也。用兵亦宜有简练之营,有纯熟之将领、阵法,不可贪多而无实。”

“以后宜多用活兵,少用呆兵,多用轻兵,少用重兵。”这是游击战、运动战的精神了。

下面这一段有意思,对敌人逼的不要太急,不给他制造背水一战的机会和外部条件,适机反间:“日内未得弟信,不知体中安否?东坝、溧水既克,弟又进扎孝陵卫,城中接济似已可断。其孝陵卫以北不妨空缺,不必合围。盖大致米粮难入,则城中强者可得,弱者难求,必有内变争夺之事。若合围太紧,水息不通,无分强弱,一律颗粒难通,则反足以固其心而无争夺内变、投诚私逃之事矣。不知弟亲历其境,以余此说为然否?”

“打仗不慌不忙,先求稳当,次求变化;办事无声无臭,既要精到,又要简捷。”

奖惩明确、心狠手辣:打了胜仗立马点现犒赏三军 – “弟营打雨花台石垒,水营打九洑洲,均为近年第一恶战,余当于内银钱所新到之万金全提充赏。水师应分若干,陆兵若干,交弟斟酌布散。”

曾国藩、曾国荃兄弟几次围城(安庆、九江、金陵),得手后都肆虐屠城,杀人甚多,分别有“曾剃头”、“曾铁桶”的绰号,杀李秀成等毫不犹豫,可以说手上沾满了鲜血,应了梁启超的那段评论:中国的所谓人才,都是杀自己同族同类的人才。曾国藩给弟弟的信中是这么说的:“既已带兵,自以杀贼为志,何必以多杀人为悔?此贼之多掳多杀,流毒南纪,天父天兄之教,天燕天豫之官,虽使周、孔生今,断无不力谋诛灭之理。既谋诛灭,断无以多杀为悔之理。” “克城以多杀为妥,不可假仁慈而误大事。”

扯远一点,曾国藩很勤奋,又有才干,手握10万湘兵,灭了太平天国,为什么没有造反,杀到北京自己当皇帝?纵观全书1300多封家书,只有三个字:活下去!他从来没有想过改变环境,革清朝的命。大概是因为地主家庭出身,是既得利益者;从小受的就是忠君报国的教育,儒教、科举制度把他变成了体制的机器:“除壹力向前勤劳王事,别无二计,身之病否,家之安否,均当看轻。”

“读《出师表》而不动心者,其人必不忠;读《陈情表》而不动心者,其人必不孝。”“吾惟以一勤字报吾君,以爱民二字报吾亲。才识平常,断难立功,但守一勤字,终日劳苦,以少分宵旰之忧。”

曾国藩的用人

作为晚清半圣,曾国藩带出了一批猛人,李鸿章(曾国藩家书即出自他兄弟之手)、左宗棠(虽然左宗棠恃才放旷而且后来关系搞的很僵,但左一开始的确是被曾极端推崇保举上来的)、胡林翼、曾国荃、罗泽南、彭玉麟、李续宾、李元度、鲍超、多隆阿等国家栋梁、知名将领。他是如何选人用人的?曾有一本《冰鉴》,专门讲如何识人。中国人只对家人说心里话,家书中,他有哪些御人术传给家人呢?

论人才的重要性:带勇之法,以体察人才为第一,整顿营规、讲求战守次之。

他的人才选拔标准,非常重视“理性”的重要性:”“ 世道乱,先由理性乱开始:大抵世之乱也,必先由于是非不明,白黑不分。”“有操守而无官气,多条理而少大言。”“凡说话不中事理,不担斤两者,其下必不服。故《说文》君字、后字从口,言在下位者,出口号令,足以服众也。

要多有人才备选方案:“办大事者,以多选替手为第一义。”

用人需谨慎:“其物议沸腾,被人参劾者,每在于用人之不当。沅弟爱博而面软,向来用人失之于率,失之于冗。以后宜慎选贤员,以救率字之弊;少用数员,以救冗字之弊。位高而资浅,貌贵温恭,心贵谦下。天下之事理人才,为吾辈所不深知不及料者多矣,切勿存一自是之见。用人不率冗,存心不自满,二者本末俱到,必可免于咎戾,不坠令名,至嘱至嘱,幸勿以为泛常之语而忽视之。”

当头儿的,一定不要怕手下烦:“凡善将兵者,日日申诫将领,训练士卒。遇有战阵小挫,则于其将领责之戒之,甚者或杀之,或且泣且教,终日絮聒不休,正所以爱其部曲,保其本营之门面声名也。不善将兵者,不责本营之将弁,而妒他军之胜己,不求部下之自强,而但恭维上司,应酬朋辈,以要求名誉,则计更左矣。余对两弟絮聒不休,亦犹对将领且责且戒、且泣且教也。”

既要宏观,也要注意细节:“古之成大事者,规模远大与综理密微,二者缺一不可。”

曾国藩给弟弟的信中常提到各种担忧。当头儿的常有忧色是好事,说明在思考和准备未来:“余日内所患者三端”。

管不了人,是因为智商不行:“治人不治者,智不足也。”