《魔山》,(德)托马斯 曼(Thomas MANN)著,吴学颖译,新星出版社2014年3月版,762页。

我慕名买了这本书很长时间,不过看了个开头一直没读下去。今年的计划之一是少看垃圾,至少看10本好书,因此终于花几天时间看完了这两本皇皇巨著。

托马斯 曼是德国20世纪最牛的作家之一,获得过诺贝尔文学奖。思想进步,因为批判纳粹对德国文化的破坏而逃离德国,加入美国国籍,之后写了一些书攻击纳粹。本书写于1924年。

本书以主人公年轻德国人汉斯 卡斯托普的经历视角为主线,描写了20世纪初一战前夕瑞士达沃斯山上一家结核病疗养院的故事。情节不复杂,也没有什么繁复的叙事结构,但作者高明的一点是在叙事中,通过书中人物,表达了很多哲学观点,涉及了人生的很多方面,如工作的意义、荣誉与羞辱(书中一个观点是羞辱也能给人带来无穷无尽的好处)、疾病的意义、爱与性、时间的意义、战争、物质与精神、人与世界、共济会与耶稣会、二战前的国际形势等等方面,可以说内容非常广泛,恨不得含天盖地、无所不包,某种意义上深不可测,这也是我喜欢这书的原因之一。人除了物质上的生存外,毕竟有着复杂的精神追求。我们每个人心中都有一座魔山吗?

由于跟结核紧密相关,因此感觉所有搞结核的人都该读一次本书,看看100年前欧洲是如何对付这种顽疾的:疗养、饮食、手术、诊断、影像等等细节庞多。肺结核,是世界上最古老的疾病,当年杀伤力极高,今天差不多已被攻克,没有那么恐怖了。当然,我国的结核分枝杆菌携带者还有好几亿,多重耐药结核情况仍然严重。达沃斯小镇今天的主要功能也由疗养院转移到了包括世界经济论坛的国际会议。

前几年意大利导演索伦提诺拍了部名叫Youth电影,故事也发生在瑞士的疗养院内,虽然没有本书深刻,不过也值得一看。

说到电影,托马斯曼的另外一本小说《Death in Venice》也有电影版,讲的貌似是作曲家马勒的故事(电影一开始的背景音乐就是马勒的交响曲)。

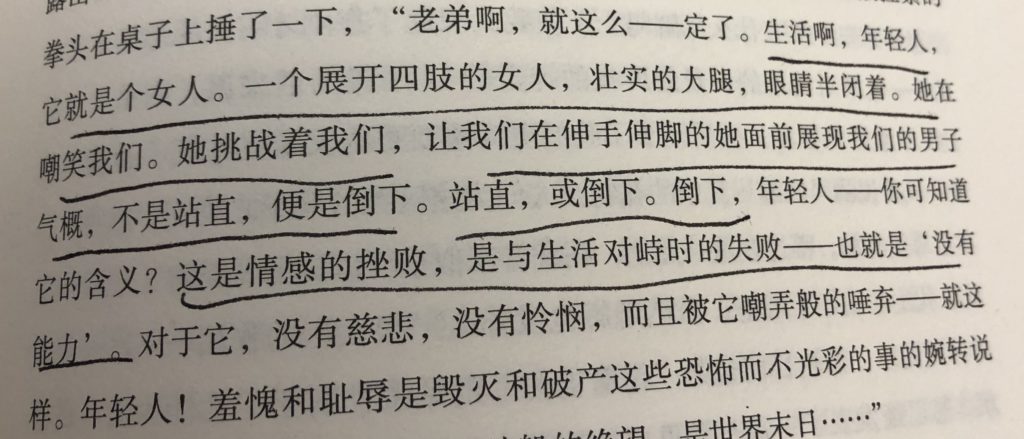

本书可以说是一种“病态文学”,疗养院里包括主治医师及助手,几乎人人都有病,深刻探讨了疾病这个话题。疾病教给我们什么?我们人人都有病吗?病让我们聪明了吗?(书里的一个观点是笨人健康平凡,而疾病能把人变的高雅聪明,超凡脱俗;当然另一个对立观点是疾病是羞辱,病人是行尸走肉;还有一个说法是疾病是内在情感需求未得到满足的外在表现;甚至说疾病是生命一种放荡而反常的形态,而反过来看生命或许只是物质的一种传染性疾病;肉体上的疾病会连带拖累精神),的确普鲁斯特、尼采这些人都是常年疾病缠身。我个人的观点是,人当然不可能100%健康,(我自己也做不到),不过不时的病痛的确对精神状态有影响,时时提醒人健康的可贵(当然我没生过大病,没有书中的那种体验)。说病态还包括山上的颓废、消沉、堕落的文化,说本书是对刚刚过去的一战的思考,应该是台粗略和简单了一点。

总而言之,这是一本涵盖广泛的巨著,作者的知识面非常惊人(文中很多地方是法语、意大利语、拉丁语等不同语种),值得花时间研读,绝对有资格候选今年10佳。可惜的是,原文文笔应该非常优美,不过这个版本翻译、编辑的一般,不时能看出有错误,有些糟蹋了这本内容广泛的巨著。

本文发于德国的法兰克福,也算是对托马斯曼的纪念。