搜

日历

2025 年 7 月 一 二 三 四 五 六 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 分类

新评

- zhengpengxin 发表在《如何知行合一》

- SherryZhu 发表在《老当益壮》

- El_Contusion 发表在《一本真正的加拿大小说集》

- Joe 发表在《About》

- xiaojun76 发表在《《人性论》》

旧帖

- 2025 年 6 月 (5)

- 2025 年 5 月 (8)

- 2025 年 4 月 (6)

- 2025 年 3 月 (11)

- 2025 年 2 月 (11)

- 2025 年 1 月 (15)

- 2024 年 12 月 (11)

- 2024 年 11 月 (12)

- 2024 年 10 月 (13)

- 2024 年 9 月 (10)

- 2024 年 8 月 (8)

- 2024 年 7 月 (14)

- 2024 年 6 月 (14)

- 2024 年 5 月 (13)

- 2024 年 4 月 (13)

- 2024 年 3 月 (14)

- 2024 年 2 月 (13)

- 2024 年 1 月 (12)

- 2023 年 12 月 (15)

- 2023 年 11 月 (13)

- 2023 年 10 月 (14)

- 2023 年 9 月 (11)

- 2023 年 8 月 (13)

- 2023 年 7 月 (11)

- 2023 年 6 月 (16)

- 2023 年 5 月 (11)

- 2023 年 4 月 (9)

- 2023 年 3 月 (6)

- 2023 年 2 月 (5)

- 2023 年 1 月 (13)

- 2022 年 12 月 (11)

- 2022 年 11 月 (14)

- 2022 年 10 月 (14)

- 2022 年 9 月 (12)

- 2022 年 8 月 (14)

- 2022 年 7 月 (6)

- 2022 年 6 月 (10)

- 2022 年 5 月 (9)

- 2022 年 4 月 (15)

- 2022 年 3 月 (14)

- 2022 年 2 月 (7)

- 2022 年 1 月 (10)

- 2021 年 12 月 (12)

- 2021 年 11 月 (13)

- 2021 年 10 月 (30)

- 2021 年 9 月 (13)

- 2021 年 8 月 (9)

- 2021 年 7 月 (5)

- 2021 年 6 月 (3)

- 2021 年 5 月 (4)

- 2021 年 4 月 (3)

- 2021 年 3 月 (4)

- 2021 年 2 月 (5)

- 2021 年 1 月 (9)

- 2020 年 12 月 (4)

- 2020 年 11 月 (6)

- 2020 年 10 月 (3)

- 2020 年 9 月 (8)

- 2020 年 8 月 (8)

- 2020 年 7 月 (4)

- 2020 年 6 月 (5)

- 2020 年 5 月 (7)

- 2020 年 4 月 (12)

- 2020 年 3 月 (4)

- 2020 年 2 月 (4)

- 2020 年 1 月 (6)

- 2019 年 12 月 (9)

- 2019 年 11 月 (3)

- 2019 年 10 月 (3)

- 2019 年 9 月 (4)

- 2019 年 8 月 (9)

- 2019 年 7 月 (3)

- 2019 年 6 月 (3)

- 2019 年 5 月 (3)

- 2019 年 4 月 (3)

- 2019 年 3 月 (3)

- 2019 年 2 月 (5)

- 2019 年 1 月 (3)

- 2018 年 12 月 (4)

- 2018 年 11 月 (6)

- 2018 年 10 月 (7)

- 2018 年 9 月 (5)

- 2018 年 8 月 (8)

- 2018 年 7 月 (10)

- 2018 年 6 月 (1)

- 2018 年 5 月 (1)

- 2018 年 4 月 (4)

- 2018 年 3 月 (4)

- 2018 年 2 月 (6)

- 2018 年 1 月 (7)

- 2017 年 12 月 (8)

- 2017 年 11 月 (6)

- 2017 年 10 月 (8)

- 2017 年 9 月 (5)

- 2017 年 8 月 (5)

- 2017 年 7 月 (8)

- 2017 年 6 月 (1)

- 2017 年 5 月 (5)

- 2017 年 4 月 (5)

- 2017 年 3 月 (2)

- 2017 年 2 月 (2)

- 2017 年 1 月 (4)

- 2016 年 12 月 (3)

- 2016 年 11 月 (6)

- 2016 年 10 月 (3)

- 2016 年 9 月 (5)

- 2016 年 8 月 (9)

- 2016 年 7 月 (6)

- 2016 年 6 月 (5)

- 2016 年 5 月 (4)

- 2016 年 4 月 (5)

- 2016 年 3 月 (7)

- 2016 年 2 月 (3)

- 2016 年 1 月 (5)

- 2015 年 12 月 (6)

- 2015 年 11 月 (5)

- 2015 年 10 月 (3)

- 2015 年 9 月 (6)

- 2015 年 8 月 (10)

- 2015 年 7 月 (4)

- 2015 年 6 月 (12)

- 2015 年 5 月 (14)

- 2015 年 4 月 (8)

- 2015 年 3 月 (18)

- 2015 年 2 月 (6)

- 2015 年 1 月 (9)

- 2014 年 12 月 (5)

- 2014 年 11 月 (4)

- 2014 年 10 月 (7)

- 2014 年 8 月 (3)

- 2014 年 6 月 (1)

- 2014 年 5 月 (7)

- 2014 年 4 月 (1)

- 2014 年 3 月 (4)

- 2014 年 2 月 (10)

- 2014 年 1 月 (12)

- 2013 年 12 月 (12)

- 2013 年 11 月 (19)

- 2013 年 10 月 (5)

- 2013 年 8 月 (3)

- 2013 年 6 月 (3)

- 2013 年 5 月 (2)

- 2013 年 4 月 (13)

- 2013 年 3 月 (2)

- 2013 年 2 月 (12)

- 2013 年 1 月 (1)

- 2012 年 12 月 (1)

- 2012 年 9 月 (1)

- 2012 年 8 月 (3)

- 2012 年 7 月 (3)

- 2012 年 5 月 (2)

- 2012 年 4 月 (3)

- 2012 年 3 月 (1)

- 2012 年 1 月 (1)

- 2011 年 12 月 (2)

- 2011 年 11 月 (2)

- 2011 年 10 月 (4)

- 2011 年 9 月 (5)

- 2011 年 7 月 (3)

- 2011 年 6 月 (3)

- 2011 年 5 月 (8)

- 2011 年 4 月 (7)

- 2011 年 3 月 (20)

- 2011 年 2 月 (10)

- 2011 年 1 月 (4)

- 2010 年 12 月 (13)

- 2010 年 11 月 (8)

- 2010 年 10 月 (7)

- 2010 年 9 月 (10)

- 2010 年 8 月 (4)

- 2010 年 5 月 (1)

- 2010 年 4 月 (1)

- 2009 年 11 月 (1)

- 2009 年 6 月 (1)

- 2009 年 1 月 (1)

- 2008 年 12 月 (3)

- 2008 年 11 月 (7)

- 2008 年 10 月 (6)

- 2008 年 8 月 (1)

- 2008 年 7 月 (2)

- 2008 年 6 月 (1)

- 2008 年 4 月 (2)

- 2008 年 3 月 (5)

- 2008 年 2 月 (9)

- 2007 年 3 月 (1)

- 2006 年 9 月 (4)

- 2006 年 8 月 (1)

- 2006 年 5 月 (1)

- 2006 年 2 月 (2)

- 2005 年 12 月 (2)

- 2005 年 11 月 (9)

- 2005 年 10 月 (2)

- 2005 年 9 月 (6)

- 2005 年 7 月 (2)

- 2005 年 6 月 (1)

- 2005 年 5 月 (15)

大战前夜 《从战争到战争》

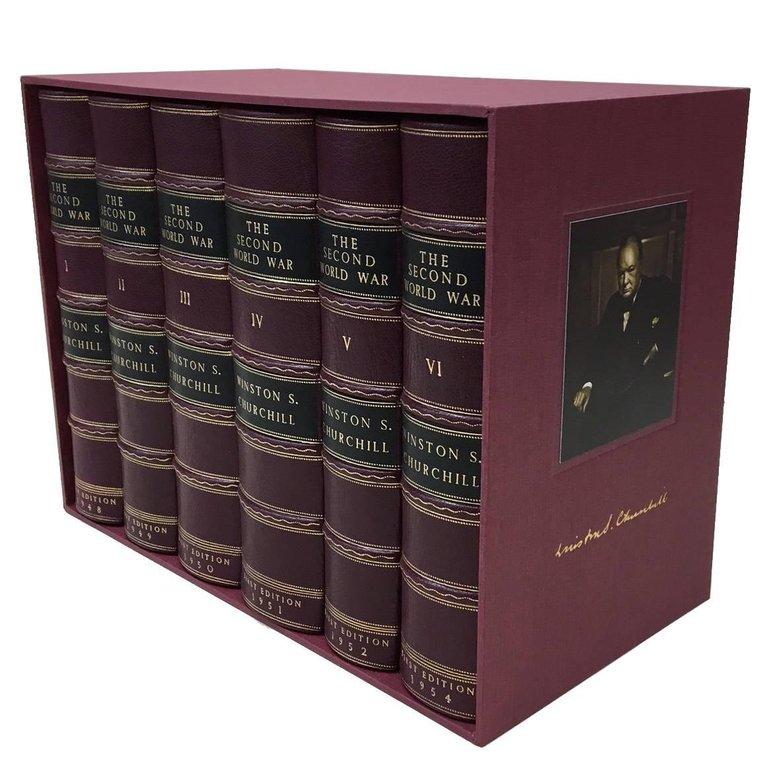

《丘吉尔第二次世界大战回忆录》,温斯顿 丘吉尔著,吴泽炎、万良炯、沈大靖译,杜汝楫校译,394页,译林出版社2012年版。

《从战争到战争》是这个版本的丘吉尔第二次世界大战回忆录的第一本,这套书总共12本,写于1948年,买的时候是整整一箱,凭我的蛮力抱起来都很吃力。丘吉尔爱好写作(严格的说是口述由秘书代笔),留下了很多作品,他的第一次世界大战回忆录也很有名。于1953年获得诺贝尔文学奖,是迄今为止获此奖的唯一一个政治家,也是为数不多的凭非文学类作品获奖的作家。

丘吉尔是二战时期的英国首相,所有重大政治事件都参与,这套书很多当事人视角的史实,因此本书有极高的历史参考价值。他对很多历史事件的回顾和思考值得借鉴,当然本书也极大影响了今天我们所知道的二战史,谁能保证他说的都是真的呢(我Google了下,网上的英文版都是6卷本的)?

值得一提的是,丘吉尔的文笔极好,翻译的水平也很高,因此读起来是一种享受。

第一本讲的是二战爆发前的事态发展。总的来说,一战后未能将德国军事力量斩草除根,对其经济惩罚完全不现实,埋下了德国人民仇恨的种子;英法美只顾发展国内,对德国纳粹的崛起一味绥靖纵容,国际联盟名存实亡,让希特勒步步紧逼,最终导致1939年战争爆发。

如果说一战后协约国是失败的,对德国处理不够狠,战胜国贪图和平,那么,二战后他们吸取了什么教训,采取了什么措施,让欧美世界享受了这么多年的和平?

书中不多的希特勒决策的史料也看得出,他考虑了发动战争后英法苏及其他欧洲国家甚至日本的反应,但唯独没把后来对战局起决定作用的美国考虑在内。而美国刚刚在一战中教训了德国,这是不是他不长记性,抑或考虑问题不够全面,还是(错误地)押宝美国不会参与?

作为在野党事后诸葛亮当然容易,但二战前的英国政治说明了在紧张时期,集中制的政治体制比民主制度的优越性。大部分人只顾眼前,看不到远方的威胁。

我们离下一次战争有多远?贸易战背景下中美关系貌似短时间内不会好转,亨廷顿在《文明的冲突》中提到,未来中美之战可能始于南海,如果真的来自南海冲突,还有多长时间会发展到战争?台湾可能是一个导火索吗?北朝鲜呢?两个核大国间的冲突,会把战争升级到核武器吗?八国联军占领北京的历史会重演吗?如果开战,又会多长时间、如何结束呢?

网络时代的求知

这本书想回答一个问题:现在这个知识唾手可及的时代,学习知识还有必要吗?的确,供需关系决定一切,easy come easy go, 来的越容易,人越不珍惜,这是人的天性。“书非借不能读也”,如果什么都在网上,什么都是动手搜索一下就能知道(按书中的说法,是把互联网纳入集体记忆了),人是不会珍惜知识的。

问题是,就像书中提到的职业棋手例子一样,大脑的思考需要训练,不学习,大脑只会迅速退化。而且,知道的越多,人就越谨慎。如果知道的足够多,这世界没有解决不了的问题。更何况,无知也很容易被利用和操纵:相比数字,人们对文字更敏感;相比文字,人们对情绪更敏感。人天生痛恨威胁和危险,而这,很容易被放大利用,阴谋论永远热销。不要轻易被收智商税。同时,人的记忆力也是靠不住的(石黑一雄的小说充分论证了这一点)。最后,如果一切都靠搜索引擎,谷歌的影响力是不是太可怕了?他们的Don’t do evil口号实在有必要被身体力行(这本书的封面配色是Google系的)。不过,中国民众更需要担心的是百度、李彦宏这种没有底线、把绝症病人往死路上引的无耻奸商。美国是仅次于中国的拜金大国,当然作者时时不忘提醒,知识多、钱多,就把理想买到了(这是崔健《混子》里的一句歌词)。结婚有助于增进知识(两个人一起生活会更聪明)。理财方面,如果足够自律,复利足以让人致富。

书中提到,如果人太傻,会傻到不知道自己傻的程度。你知道自己不知道什么吗?

如果你想变聪明,只要看看聪明人在读什么、干什么就好了。

作者Poundstone毕业于MIT物理系,后成为一名作家,出版过一些畅销书,两次获得过普利策奖提名。

书中举了很多大众无知的例子和调查结果,不少地方非常幽默,让人莞尔。

作者还有专门一章讲我们该如何获取新闻,在这里他狠狠地黑了福克斯新闻电视台。他不建议微博、微信朋友圈之类的定制新闻模式,更认同通过几个严肃媒体来与时俱进。我能想到的好的严肃媒体有《Economist》(我差不多每周必看,感谢“重燃阅读”这个公众号),你有什么好的媒体和公众号推荐?公众号中我还推荐一个“大家”,文章写的有深度。同时进来把每天获取新闻的时间固定,免得浪费时间、被分散精力。少看点感官享受的东西,多看费脑、抽象的内容。好了,赶紧扔掉你的手机,打开一本书开始看吧。

Das Kapital

2018年上半年最后一天看完了《资本论》第三卷,至此,《资本论》Das Kapital全部看完。中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局的这个版本,第一卷1127页,第二卷672页,第三卷1190页,加起来3000余页,看了两个多月的时间。马克思花了40年时间写成,还不算恩格斯编辑第2、3卷的时间。厚厚三本书,摆在书架上,煞是好看,显得很有学问的样子,极大有利于虚荣心的满足。

资本论说了什么

全书共分三卷,第一卷讲的是资本的生产(商品与货币,货币转化为资本,剩余价值的产生,工资,资本的积累);第二卷讲的是资本的流通(资本形态变化及循环,资本周转和流通);第三卷讲的是总过程的各种形式(利润、商业资本和产业资本,利息,地租)。

第一卷由马克思亲笔完成,第二、三卷由则在马克思逝后,恩格斯编辑整理,没有第一卷的辛辣和深刻,主要是当时历史背景下资本多方面的细节分析,少有结论性的内容。当然,马克思特有的抽象理论深度仍不时闪现。书中部分观点有不可避免的历史局限,虽然正确的指出了资本社会以万物都可以商品化(都能卖)为前提,私有化又是商品化的前提。现在的商品已远远超越了生产出来的实物产品,信息、服务、咨询、想法乃至感官享受都可以被出售。

书中的资本是无政府的,而当今的资本实际上是受政府宏观调控的。

当然,所有这些小局限瑕不掩瑜,前面说过,《资本论》本身是一部未完成的、开放的、时至今日仍可补充发展的伟大书籍,《资本论》是影响了人类社会发展历史的重要著作,其对资本主义社会剥削本质的深刻揭露和猛烈抨击,不仅影响了苏联、中国等广大深受共产主义影响的社会主义国家的革命进程,而且对法国、英国等老牌资本主义国家的自我改造和进化也贡献良多。

资本(企业)为什么要增长?

我们生活在资本的水深火热中,天天面临资本家的压力。资本家是资本的人格化。他们总是想要更多,想要好消息。资本的增长压力是由其本质决定的。万物生长,如我不足一岁的儿子,他一天天长大意味着生命的成长。企业一旦增长停滞乃至负增长,即意味着衰亡。

天下大势,分久必合合久必分,特朗普正在为全球化掘墓,世界经济增长极可能放缓。这种大环境下,我们如何应对?增大个人财富中不动产的比例,学习以提升自己的生存能力,对万事有自己的判断和思考。

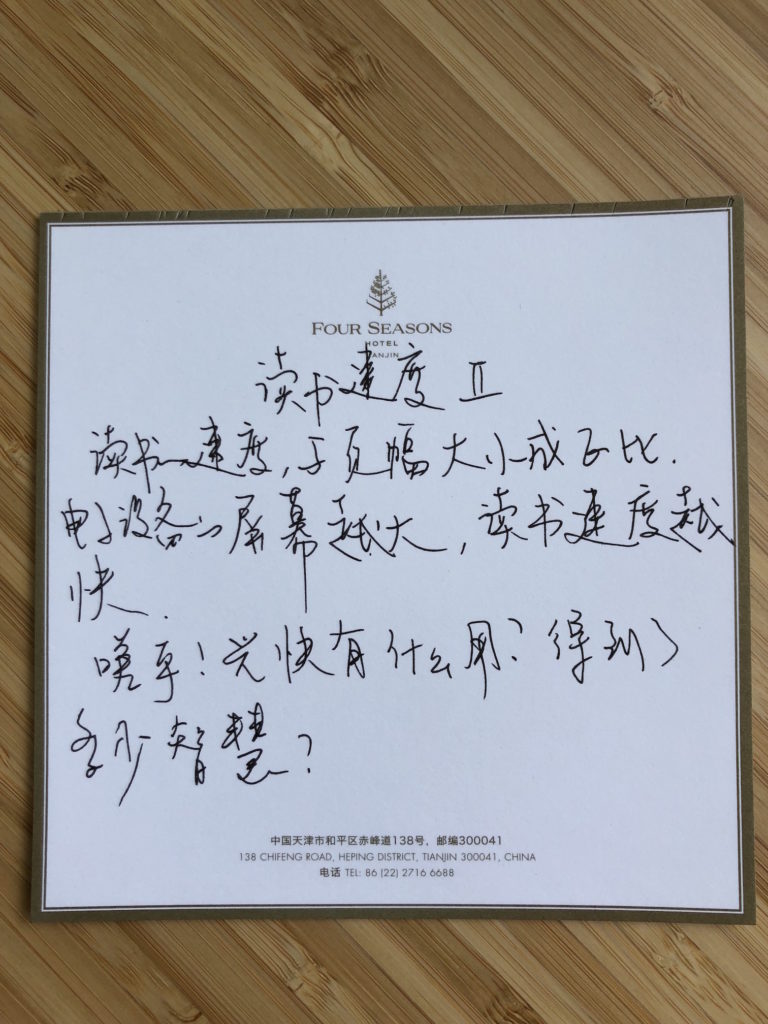

读书偶得

最近一直在读《资本论》,第二卷和第三卷各种细节比较繁琐,有些已经过时,不过这也是这本著作伟大之处,它未完成,因此是开放性的,直到今天仍然不断有新的形式和内容值得研究(Piketty的那本《二十一世纪资本论》前几年很火)。因为这书占去了很多时间,因此写读后感的速度大大慢下来,很少写东西。

看这书的闲暇,我在旅途中也偶尔用电脑看看《太祖秘史》这本电子书,某种意义上说,是对此书的注解。

前几天在去台北的飞机上看了《青年马克思》这部电影,极其正面,我很好奇为什么在国内公映的这片子没有获得更大的商业成功。

顺便说一句,台北之行,我替资本家签下了一个8千万的大合同。

《资本论》第一卷

前不久是马克思诞辰两百周年,不过在此前我已买了全套三卷《资本论》,昨天旅途中看完了第一卷。

马克思是犹太人,而且婚后据传曾经把他的女佣搞怀孕了。他预言的无产阶级革命将最早发生在发达资本主义国家,而事实证明真正发生这种革命是俄罗斯和中国(而中国现在某种程度上说是彻底的资本主义,各种资本进入各种行业,赚够了就退出,哪管在我之后洪水滔天),而并未在西欧发生。他低估了资本主义的自我纠错能力。现在法国、北欧一些老牌资本主义国家,社会福利制度看起来非常象马克思描述的社会主义国家,比我们有过之而无不及。

这本红色圣典,在我看来,严格意义上来说并不是哲学书,更多的是从阶级角度审视社会的政治经济学著作。这本书从商品交换、货币、生产、价值谈起,逐步过度到资本、剩余价值、原始积累,结论非常简单,资本主义剥削大多数,无恶不作,必须暴力打倒。但马克思的洞察力是异常惊人的,理论水平也非常高。从100多年后在俄罗斯和中国发生的剧变来看,这是一本颠覆社会的书,马克思的书、思想可以说影响和改变了世界。

在马克思眼中,生存是残酷的,人与人之间是对立的,没有人受剥削受压迫,就没有人飞黄腾达;如果一些人不遭殃,另一些人就发达不起来。人只有两种,一种是操人的,一种是被操的。马克思写本卷时流亡英国,如果马克思写此书时不是穷困潦倒而是小康富足,他还能写出如此偏激的书吗?他的暴力观(“暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆。暴力本身就是一种经济力”),是不是来源于他的境况窘迫?

马克思对J S Miller、马尔萨斯、边沁(这位勇敢的人的座右铭是“没有一天不动笔”,他就用这些废话写出了堆积如山的书)等人是非常瞧不上的,冷嘲热讽,非常尖刻。

人是资本的基础,是国家的血液;没有大量的人口基础和快速的增长,资本的繁荣无从谈起。

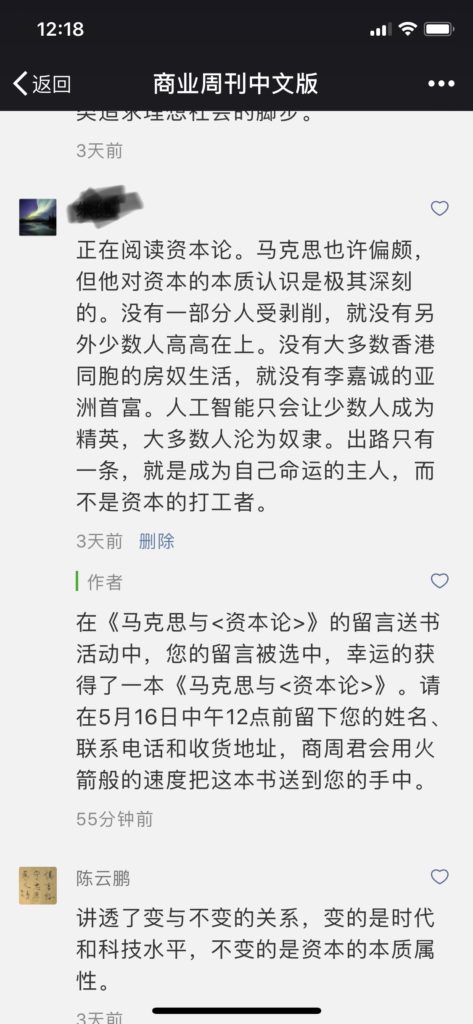

看本书时,《商业周刊中文版》在搞评论送书活动,我有幸还获赠《马克思与资本论》一书。

资本主义大环境下,我们如何生存?

现在的社会,资本疯狂扩张,停滞不动只会挨宰。“资本是不管劳动力的寿命长短的。”

奋斗是唯一的生存之道。我为外企打工多年,亲眼见过不少终生为一家企业奋斗、做出巨大贡献的经理人50多岁被退休。职场是无比残酷的,资本家用的都是最黄金的岁月,一旦身体不行了,马上换掉。企业里50岁以上的人很痛苦。如果除自身之外一无所长,没有任何生产资料,就只能被剥削。

既然做资本家手中的鞭子,也要做一条锋利、人人都怕的鞭子。管理者要认清一条真理:不压迫别人就创造不出价值。管理者不能自己劳动,而要指挥别人劳动。自己干的,都不是合格的管理者。

这世界的真相是少数精英在为了他们的利益把我们愚民化,让我们持续贫穷。象条羊羔般得过且过只能落得被屠杀的命运。要及早有一条自己的退路才行。问题是,如何治人而不治于人?

人工智能

本卷第十三章《机器和大工业》就机器对工人的威胁作出了充分的论述。机器提高了生产力,也同时沦为资本家大规模裁员、降低人力成本的工具,反过来又让工人更加依赖于资本家。人工智能已来,更大规模的机器替代指日可待,成本降低,资本家肯定爱死了人工智能;在人与机器的斗争中,机器胜了;人与AI的争夺,最后也必然是AI与能适应的人赢。AI也是人造的,工具在不断进步,人也需要与时俱进。只有思考,独立于一切的思考,才让我们与人工智能和其他人不同,才能创造我们独特的价值,确保我们的生存。

书中名句:

“在平等的地方,没有利益可言。”

“战争是掠夺,商业是欺骗。”

“在金钱问题上没有温情可言。”

“人即使不象亚里士多德说的那样,天生是政治动物,无论如何也天生是社会动物。”

“如果世界上所有的人都生活在舒适安乐的环境中,那么世界上很快就会荒无人烟。”